�������_�i���p�ʑ��ƃW���[�R�t�X�L�[�̉���j

�P�D�����_�̉萶��

�@���֔��Ă��邱�Ƃ͐l�ނ̍ő�̖��ł����B���̎����ɂ͗��̎������̗������K�{�ł��B�����ł͗��̒����ړ����闃�����ݏo���g�͂̃��J�j�Y����������܂��B

�@�����i�X�p���j���L���ȗ��i�O�������ƌ����j�̋c�_�͂��Ȃ����Ȃ邽�߁A�����ł͗����������ɒ������̂܂��̗��ꂪ���I�ɉ�͂ł�������Ɍ����ċc�_���܂��B�O�������ɂ��Ă͕ʍe�Ő������܂��B

�@�g�͂Ƃ͉����𗝉����邽�߂ɂ́A���̎�����������ɖ��炩�ɂ���Ă������j�I�ȗ����c�����Ă������Ƃ��K�v�ł�������Ƃ��čŏ��ɕʍe�u�����_�̉萶���i�����G���^�[���A�����O���[�A���C�g�Z��̔�s�j�v���䗗�������B

�@

�Q�D�z���_�̉萶��

�@���������_�ł͏z�Ƃ����T�O�����S�I�Ȗ������ʂ����܂��̂ŁA�܂����̐�������n�߂܂��B�����_�ւ̍ŏ��̍v���͂����炭1852�N�Ƀ}�O�i�X���ώ@���������ł��B

�i�P�j�n�C�����b�q�E�}�O�i�X�i1802�`1870�N�j

�@1878�N�A���C���[�͉~�������s�Ȉ�l�����ɂ������m�܂��́A�~�����Î~���̒�����l�ȑ��x�œ����n�ꍇ�ɁA�������s�Ȉ�l���ɏz���d�˂�ƁA���Ƃ̈�l���̕����m�܂��́A�~���̐i�s�����n�ɐ����ɁA�����܂����͂��������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B

�@����́A19���I�̏��߂ɂ͖C�p�Ƃ����ɍL���m���Ă����}�O�k�X�������̂��̂ł��B�}�O�k�X��1852�N���ɖC�e�m�����̖C�e�͋��`�������n�̔�s�̌�������m�����̂ł����A�{�[���ɉ�]��^����ƋȂ����Ĕ�ԂƂ������̓e�j�X�v���[���[��S���t�v���[���[�ɂ͗ǂ��m���Ă����B

�@���̌��ۂ́A���̏ꍇ�A�x���k�[�C�̒藝��p����Δ�r�I�ȒP�ɐ����ł��܂��B��]����{�[����~���́A�����͂����݂����C�̔S���ɂ��A���̎������]���闬���U�N���܂��B���̗��ꂪ��l���ɏd�ˍ��킳��̂ŁA��]�������ꍇ�̉����}�̗��ꂪ���E�}�̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�E�}�̂`�̏㑤�b�ł͗����͑傫���A�a�̉����c�ł͗����͏������Ȃ�܂��B�S���������]����~���\�ʂɗ��̂�����t���Ă���ꍇ�ɂ��Q�����̗���ɂ͂Ȃ�܂������A��헬�ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ŗ����ɉ������x���k�[�C�̒藝�����藧���܂��B���̂Ƃ�����̏㗬���ł͈�l��헬�����痬���̈Ⴂ�ɂ�����炸�ϕ��萔�������l�ɂȂ�x���k�[�C�̒藝�����藧�ƍl���ėǂ��̂ŁA����

�ƂȂ�B���̂��߉�]���鋅���邢�͉~���͈�l���ɐ����ȕ����̗͂��邱�ƂɂȂ�܂��B���̓�����̓��[���[����1878�N�̘_���Ő������Ă���B���̂Ƃ����}�̗���ł́A�_�����x�[�����ؖ������悤�������̗͓͂����Ȃ��������Ƃɒ��ӂ��Ă��������B

�i�Q�j�t���f���b�N�E�����`�F�X�^�[�i1868�`1946�N�j

�@�O�߂̃}�O�i�X���ʂ𗃂̗g�͂ƌ��т��čl�����ŏ��̐l�͂����炭�t���f���b�N�E�����`�F�X�^�[�m�C�M���X�̍H�ƋZ�p�ҁn�ł��傤�B�ނ�1891�`1892�N���A�L�����p�[���Ɋւ����A�̎��������āA���̗g�͂ɕt���Ă̗L������m�����B�ނ̓t�B���b�v�X����G���^�[���̐�s�����ɂ͋C�t�������̎���m�����悤�ł��B

�@�����`�F�X�^�[�̓L�����o�[���̗g�͂ɂ��Ď��̂悤�ɍl�����B����̗��q���A���ɐڋ߂���Ƃ��ɂ͏�����̉����x���āA�O���ɐڐG����Ƃ��ɂ͏�����̗��������B���̉��������͏��ʉ߂���Ԃɗ���͉������ƂȂ艺���ւ̉^���ɕϊ������B���̗l�ɋȂ����������́A�g�͖ʂƂ͖��W�Ȏ��R���̉^���ɏz�^�����d�ˍ��킳���ƍl����Ǝ����ł����B���̂悤�ɍl����ΑO�߂̂悤�Ƀx���k�[�C�̒藝����g�͂��������邱�ƂɂȂ�B

�@�ނ́A��������̗l�ȏz��1858�N�Ƀw�����z���c����Ă����Q�������������ɕ���ł���m��������������Q�ƌĂԁn���Ƃɂ�萶����ƍl�����B���̂Ƃ��C���������ʂ̍����̈悩�痃��ʂ̒ሳ�̈�Ɍ������ė��̐�[�ŋȂ��藃�[�t�߂ɖ���̉Q�^���m�ނ͂�����Q���ƌĂ��������R�Q�ƌĂ��n�������Ɛ��������B

�@�w�����z���c��1858�N���Q�Ɋւ���L���Ș_���ŁA�Q�͋�C���Ŏn�܂鎖���I��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�K���ǂ̂Ƃ���ŏI��邩�A�����Ȃ��Ε����ւɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������ؖ������B����ŁA�����`�F�X�^�[�͌��_�Ƃ��������Q�����[�ŏI���Ȃ�A�������̑������K�v�ł���A����͎��R�Q�ɂȂ�˂Ȃ�Ȃ��ƍl�����̂ł����B

�@�܂�A�����`�F�X�^�[�ɂ��ƗL�����̎���̗���́A�㗬���̈�l���A���������ɕ��Q���Q�ɂ����o�����z���A���[���牺���Ɍ������ĐL�тĂ������R�Q�m�Q���n���������ꂽ���̂ƌ������ƂɂȂ�܂��B�ނ̍l�����͏�}�ɒ[�I�ɕ\����Ă���B

�@���̍l�����ɂ͓�̏d�v�Ȏ������܂܂�Ă��܂��B

�m�U����R�n

�@���̈�Ԗڂ͎��R�Q�̈����N��������͗��̈ʒu�ɉ������̐������낵�̗���ݏo�����Ƃł��B���̂��ߗ��ɑ��鎩�R���̗��ꂪ�����������ɂȂ�A�z�ɔ������ɓ����͂̍��͂̕��������������������ƂɂȂ�܂��B���̂��ߒ�R�̐������������Ă��āA�����g�́^�R�͔����������Ȃ��Ă��܂��܂��B���̂Ƃ��������R�͗g�͂̔����ɔ����ĕK�R�I�ɐ�����i�܂�g�͂���U�������j������������R���U����R�ƌ����܂��B�����ɂ͈��͒�R�̈��Ȃ̂ł������[�Q�����݂��邱�ƂɋN�����Đ����܂��B�U���Ƃ������O��t�����̂̓v�����g���̗D�G�Ȓ�q�ł������}�C�P���E�}�b�N�X�E�����N�ł��B

�m�A�X�y�N�g��n

�@��Ԗڂ́A���������������ɒ�����Ώ�L�̗l�Ȏ��R�Q�m�Q���n�͑��݂��Ȃ��ƌ������Ƃł��B���̏ꍇ��L�̍R�͂̑����͔������܂���B�����ϗ������Ŋ������l���A�X�y�N�g���ƌ����܂����A�X�y�N�g�䂪�傫�����قǗg�́^�R�͔䂪�傫���Ȃ邱�Ƃ��Ӗ����܂��B����͔�s�̎����Ɏ���Ă���߂ďd�v�Ȏ����ł��B

�@�����`�F�X�^�[�����̂��ƂɊւ��Ăǂ��܂Ő��m�ɗ������Ă������͋^��ł����A����͂܂������v�����g�����W�J�����g�͐����_�̓��e���̂��̂ƌ����ėǂ��ł��傤�B���̂��ƂɊւ��Ă͕ʍe�ŏڂ����������܂��B�����`�F�X�^�[��1908�N��1909�N�ɃQ�b�e�B���Q���̃v�����g����K�₵�āA���̂��ƂɊւ��ċc�_���Ă��܂��B�v�����g���������`�F�X�^�[����ǂ̒��x�e�������̂����ƂȂ��Ă͗ǂ�����܂��A���炩�̃q���g���̂����m��܂���B

�@�����`�F�X�^�[�͂܂��Ƃɗǂ����������Ă����̂ł����A1894�N�ɔ��\���ꂽ�ނ̍l���̓C�M���X�ł͗₽����������A���ڂ���邱�Ƃ��Ȃ�������Ă��܂��܂��B�ŏI�I�ɔނ�1907�N�Ɂu��C�͊w�v�A1908�N�u����͊w�v�Ƃ�������̖{���o�ł��܂��B���ɑO�҂̓h�C�c��ƃt�����X��ɖ|��āA��ʂ̉Ȋw�ҒB���ނ̗g�͂Ɋւ���l������m�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B

�@���̂Ƃ��ɂȂ��Ĕނ̒����������ꂽ�͎̂���̗��ꂪ�ς��������ł��B1903�N�̃��C�g�Z��̏���s��1908�N�̃��[���b�p�ɂ�����E�B���o�[�E���C�g�̃f�����X�g���[�V������s�́A�����̐l�X�ɋ���ԋ@�B�ɑ��鋻���E�S���Z���Z�[�V���i���Ɋ��N���܂����B�܂��ɔ�s�@�̎��オ�n�܂�A�����_�̌��������̗͊w�̐��Ƃ̑傫�ȊS���ɂȂ��Ă����̂ł��B

�m�����`�F�X�^�[�ɂ��ẮA����19�D��3-10���Q�Ƃ���Ă��������B�B�n

�i�R�j�E�B���w�����E�N�b�^�i1867�`1944�N�j

�@1902�N�~�����w����w�̃N�b�^�͉~�ʗ��^����̔k�����S���̗̂���ɂ���ėg�͂��������郁�J�j�Y�����������_���u���̉^���ɂ�����g�́v�i�o�ł���邱�Ƃ̖����������m�_���j�\�����B���_������ɓ���Ȃ��̂ŏڍׂ��悭����Ȃ����A�Q�l�����P�D��P�Q�D�̋L�q���琄�@����Ɖ��L�̗l�Ȃ��̂������̂��낤�B�i�ނ�1902�N�̔��m�_���͑���E���ŏĎ����Ă��܂��A���̔��������c���Ă��Ȃ��B�悭�Q�l�����ɏグ���Ă���̂͂��̔����W�̂悤�ł��B�j

�@�ނ́A�~�ʗ��^����̗����\�����̗����������߂��B�������̓������̕����������ł��邪�A�ނ͉~�ʏ�̗��^�̏�ʂƉ��ʂɒ��ڐڐG���Ă��闬���͋ȖʂƓ����`��łȂ���Ȃ�Ȃ����Ɖ����ł͕��s��l���ł���Ƃ��������p���ė������̋�ԕ��z�����߂��̂ł��낤�B�����������܂�A�����������邱�Ƃɂ���ė��^�̏�ʂƉ��ʂ̋Ǐ��I�ȗ��������߂邱�Ƃ��ł���B�N�b�^�͂��̗l�ɂ��ċ��߂������Ƀx���k�[�C�̎���K�p���ė��ɓ������͕��z�����߁A�����ώZ���鎖�ɂ���Ď��Ɏ����g�͂̎����B

����͌}���p���[���̉~�ʗ��̗g�͂�\�����ł��B

�@���ۂ̏��A���̎��̒��ɂ͏z��\���\���͖����B���̂Ƃ��̔ނ͏z�̍l�����ɋC�t���Ă͂��炸�A�����炭�A���̎��ƉQ�����̗���̉��肩�瓾���郉�v���X�̕����������E�����ɏ]���ĉ������̂ł��낤�B���̂Ƃ����f���_�̓��p�ʑ��̕��@��p�����悤�ł��m���̂������V�D�i�R�j�ŏڂ����������܂��n�B��������Ή��}�̗l�ȗ��ꂪ������B���̏ꍇ���R�̂��Ƃł����~�ʗ��̏�ʂ̗������傫���Ȃ�A���ʂ̗����͏������Ȃ�̂ŏ�����̗͂��������܂��B

�@�ŏ��A�ނ͂��̉��̒��ɗ��̕\�ʂɉ����đ��݂���z�̑��݂�ǂݎ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A��ɂ��̂��ƂɋC�t���āu��s���̊�b�Ɋւ�������ɂ��āv�i1910�N�j�Ƃ����_����1902�N�̗��_���ĉ��߂��Ă���B���̒��ŁA�ނ́A1902�N�̎���ό`���āA�g�͂𖧓x�ρE�����t�E�z���̐ςƂ��ĕ\�������Ă���B�����1906�N�ɃW���[�R�t�X�L�[���g�͂̏z���_�\������ł��������A�O�L�̎��̒��ɂ��̗��_���܂܂�Ă���A�������_��1902�N�ɂ��łɓ��Ă����ƌ������ƂŁA�N�b�^���g�͂̏z���_�̊J�������ɒS�����ƌ��Ȃ���Ă���B

�i�S�j�j�R���C�E�W���[�R�t�X�L�[�i1847�`1921�N�j

�@���V�A�̃W���[�R�t�X�L�[��1906�N�̘_���ŁA�����̒P�ʕ�������ɓ����g�͂̎��Ƃ���

�����B�����Ń��͗��^���܂ޔC�ӂ̕Ȑ��ɉ����ė�������ϕ����ē�����z���Ӗ�����B����́A�N�b�^��������1902�N�̘_�����ɖ�����Ă����W���Ƃ���1910�N�̘_���œ��������ł�����B���̂��߁A���̎����N�b�^�E�W���[�R�t�X�L�[�̒藝�ƌ����B

�@���̎��̌����ڂ̊ȒP���Ƃ͗����ɁA���闬���t�̒��Ɍ}���p���Œu���ꂽ�C�ӂ̗��^�̏z�����v�Z���邱�Ƃ͊ȒP�ł͂���܂���B�N�b�^��W���[�R�t�X�L�[�͕��f���_�̓��p�ʑ��̃e�N�j�b�N��p���āA�z���Ɨ��^�Ƃ��W�Â���v�Z���@���J�����āA�ᑬ�E�k���E���S���̂ɂ���������v�@���m�������B�ȉ��ł��̕��@���������B

�@

�R�D�z�����~������̗���

�@���E�k���E���S���̂̉Q�����̗���ł͕��f���_�̃e�N�j�b�N���g���܂��B����Ɋ���Ă����Ȃ����́A��Ɂu�J���}���Q��i���I���萫��́j�v�A�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�A�u���f���̐ϕ��i�u���W�E�X�̌����j�v�����ǂ݉������B

�i�P�j��l�����ɐÎ~���Ă���~���̎���̗���

�@�ʍe�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�P�D�i�R�j�Q�D�̑�������n�߂܂��B�����̌��_��p����ƁA�����̐��̕��������x�t�ŗ���Ă���m���x�t�̌������A�����Ƃ͋t�ɂ��Ă���n��l�������Î~���Ēu���ꂽ���a���̉~���i���S�����_�Ƃ���j�̂܂��̗����̕��f���x�|�e���V�������f��

�ƂȂ�B���̉~������̗���̑��x�|�e���V�����Ɨ������̃O���t�A�y�єC�ӓ_�ɂ����鑬�x�x�N�g���ɂ��ẮA�ʍe�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�P�D�i�R�j�Q�D���䗗���������B������l����x���̐��̕����ɗ�����Ƃ���B

�@���ɁA��L�̗���ɁA���_���������i��0�j�̎��v������Q���i�|����0�j�����݂���Ƃ��̓�����\�����f���x�|�e���V�������h

���d�ˍ��킹�Ă݂�B�Q���̋����͔����v���̏ꍇ�𐳂Ƃ���̂ō��́|���Ƃ��Ă����B���̂Ƃ��ʍe�u�J���}���Q��i���I���萫��́j�v�Q�D�i�Q�j�Q�D�Œ��ӂ����悤�ɁA���̗���͓��ٓ_�ł��錴�_���������Q�����̗����ł��邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B�܂����̗���̗����͓��S�~�ł��邩��A�O�L�̋��E�����𗐂����Ƃ͂Ȃ��A������d�ˍ��킹���������͂�~���̎���𗬂���Q�����̗�����\���B

�@�d�ˍ��킳�ꂽ�����\�����f���x�|�e���V�������Ƒ��x�|�e���V�������A����������

�ƂȂ�B

�@���̂悤�ȉ��́A�������Ƒ��x�|�e���V���������f���_�ɂ������R�[�V�[�E���[�}���̊W��������ƌ������Ƃ���o�Ă����B�܂�����炪�R�[�V�[�E���[�}���̊W�������邱�Ƃ́A�ʍe�u���E�k���E���S���̗̂͊w�i���O�����W���̉Q�藝�Ƃ͉����j�v�S�D�i�Q�j�Ő��������悤�ɓ��E�k���E���S���̂̉Q�����̗���Ő��������A���̕��������^������������o�Ă����B���̂Ƃ��^���������́A�������̏㗬��ʼnQ�����̗���ł��������̂́A�~���̕t�߂ɗ��ꉺ����������͂�Q�����̗��ꂪ���藧���Ă���Ƃ������O�����W���̉Q�藝��K�p����Ƃ���Ɏg���Ă���B

�@

�@���̂Ƃ��z���͂ǂ�����o�Ă����̂��ƌ����ƁA�ŏ����瑶�݂��Ă����̂ł����B�������A���̋c�_�ōł�����ɂ����Ƃ��낾���A�~���̎������]����悤�ȗ���͍ŏ����瑶�݂��Ă���Ƃ��Ă���B�����āA�j���[�g���̊����̖@���������l�ɓ����Ă��镨�̂͂��܂ł�����������B�܂�~���̎���̉�]�^���͎������ꑱ����B

�@���̂Ƃ���]����^����S�����͎̂��X�Ɠ���ւ���Ă���̂ɁA���̂悤�Ȏ����\�Ȃ̂��Ǝv���邩���m��Ȃ����A���̗l�ȗ���l����Δ[�����Ă��炦��Ǝv���B�����C�̂Ȃ����̏�ɑ�R�̕��̂�����ʼnE�����Ɉ�l�ȑ��x�œ����Ă���Ƃ��悤�B���̂Ƃ�����u�Ԃɂ��̒��̈�̕��̂��̓������~�߂��Ƃ���B�m���ꂪ�z��^�������Ƃɑ�������n

�@���ꂩ�班�����Ԃ��o�ƍ����痈��ׂ̕��̂��{�P���A���̂��ɏՓ˂��ĕ��̂��{�P�������Ă����^���ʂ����ɗ^�����̂��{�P�͂��̏�ɐÎ~������B���̂��͍Ăѓ����o���ĉE�����ɗ���Ă䂭�B�����ĐV�����Î~�������̂��{�P�ɁA����ɍ����痈�镨�̂��{�Q���Փ˂��ĕ��̂��{�P���E�����ɓ������A����͂����ɐÎ~����B�ȉ����l�ł���B���̂悤�ɂ��ĕ��̗̂���̒��̂��镔�����Î~�����ƌ����́A���̌���ۑ�����Ă����B

�@��L�̎���́A���ʂ�`�d���Ă����d�͕\�ʔg�̂悤�Ȃ��̂��ƍl���邱�Ƃ��ł���B�g�̂Ƃ���ŏK���悤�ɁA�g�̐���オ�肪�`�d���Ă����̗��q�͌��̈ʒu�ɂƂǂ܂��Ă���B�܂�A�g�����B�����Ƃ��������̗��q�͉�]�^�������Ĕg�̉^���ɎQ������̂ł����āA�i�s����g���\�����闬�̗��q�͂ǂ�ǂ����ւ���Ă���B���̂悤�Ȍ��ۂ��\�Ȃ��Ƃ̓j���[�g���̉^���̎O�@���������Ă���邱�Ƃł��B��L�̂悤�ɗ��̗��q�����X�Ɠ���ւ��Ȃ���z�i�Q�^���j���ۑ�����ē`�d���Ă����̂�����Ɨގ��̌��ۂ��ƍl����悢�B

�@

�i�Q�j�������Ƒ��x�|�e���V����

�@�O���̗������Ƒ��x�|�e���V������}�����Ă݂�B���̂Ƃ�����̗l�q�͉Q���̋������i�z�j�ɂ�莟�̎O�ʂ�ɕ������B���̗l�ɂȂ邱�Ƃ��R�D�i�R�j�R�D�Ő�������B

�P�D����4���t�̏ꍇ

�@����́A�~���̎���̏z����r�I�������ꍇ�ŁA���ݓ_�͉~���\�ʂ̉����̍��E�Ώ̂̈ʒu�ɓ�����B

�m����2���t�̏ꍇ�n

�@�������A�c�����A�����P�A�������Ԋu0.2�t�A���C���������x�|�e���V�������m���i���C���j�����̐��n�A�ԃ��C���������m���i���C���j�����̐��n

�@���x�|�e���V�����ʂ͑������ƂȂ�̂ŁA���̐}�ł͂����̕��̕����ɒi��������B���̂��ߓ����x�|�e���V�������m���C���n�͂����̕��̕����ł���Ă���B���������x�|�e���V�����ʂ����z�͘A���I�Ɍq�����Ă���̂ŁA�����i����0�j������ő��x�ɒi���������邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@���̐}�͂ƂĂ����P�I�ł��B���ꂪ�~���̏㑤�Ɍ������ĉI�Ă���A�~�����߂���ƍ��x�͉����Ɍ������ė����B���̂��߉~���̏㑤��ʂ闬��͉�����ʂ闬�������蒷�������𗬂�Ȃ���Ȃ炸�A�~���̏㑤�̑��x�͉������������Ȃ�B

�@����ɒ��ӂ��Ăق������Ƃ́A�~���̉����ŏ㉺�̗��ꂪ�o��ꏊ�ɂ����āA�ォ��̗���Ɖ�����̗���̗����ɍ�������킯�ł͂Ȃ����ł��B��U�����̓[���ɂȂ�A���ݓ_�Ŋ��炩�ɍ������Ă���B�����炱�̗��ݓ_�ō�������ォ��̗���Ɖ�����̗���Ɉ��͍������݂���킯�ł͂���܂���B����͗��ݓ_�ȍ~�̗����̏㉺�ɕt���Ă����l�ł��B����͗��̒��̈�̖ʂ̕\���̎��ł����瓖�R�̂��Ƃł��B

�@�ʍe�u���E�k���E���S���̗̂͊w�v�R�D�i�S�j�T�D�̍Ō�Œ��ӂ����悤�ɁA�k�܂Ȃ����̂̉����͖�����̑����œ`�d����B���̂��ߗ��̒��ɕ��̂����݂��A���̕��̂̎���ɏz�����݂���Ƃ������́Aꡂ��㗬���̗��̂ɓ`����Ă���B�S�Ă̗̈�̗��̂́A���̒��ɕ��̂����݂��A���̕��̂̎���ɏz�����݂���Ƃ�����m������Ō݂��ɒ����������ė�����`�����Ă���B���̂��ߕ��̂̏㗬�����畨�̂̋߂��ɗ��ꉺ���Ă������̂́A�~���̎���ɑ��݂���z���ɎQ�����ď�����Ɍ�����ς���B�����ĕ��̂�ʂ�߂���Ɖ������ɕ�����ς��ė��ꋎ��B

�@�����̗��̂ɂ͈��k��������܂����A����̑��x�����������x���ꍇ�ɂ͏�L�̎����͐��藧�ƌ�����B�������̑��x�������ɋ߂Â��ƁA���k���̉e�����傫������Ă��܂����痬��̗l�q�͕ς���Ă��܂��B

�Q�D����4���t�̏ꍇ

�@���̏ꍇ�A���ݓ_�͉~���\�ʂ̍ʼn��_�ɂP���������B

�m����4���t�̏ꍇ�n

�R�D����4���t�̏ꍇ

�@����́A�~���̎���̏z�����Ȃ�傫�������ŁA���ݓ_�͉~���̐^���̗��ꂽ�ʒu�ɂP���������B�����āA���̗��ݓ_��ʂ闬���ɂ���āA����̏�͉~�������z���ƊO���̗���ɓ����B

�m����6���t�̏ꍇ�n

�@���̗�̂悤�ɗ��̂��~���̎���ɂ܂Ƃ����Ă���Ƃ��́A�~���̎���̏z���ۑ������Ƃ����͉̂���₷���B����4���t�̂悤�ɗ��̗v�f�����X�Ɠ���ւ��ꍇ�����l�ɕۑ������̂ł��B

�@

�i�R�j���x�x�N�g����

�P�D���x�x�N�g��

�@�C�ӓ_�i���C���j�ɂ����鑬�x�����i���C���j���ʍe�Ő��������悤�ɕ��f���x���狁�܂�̂�

�ƂȂ�B

�@���邢�́A���̒��́i���C�Ɓj�ɂ����铮�a������r�Ɖ~�������̑��x�����͋ɍ��W�ł�grad�����狁�߂邱�Ƃ��ł���B���ꂼ��

�ƂȂ�B

�@�~���\�ʂɂ����鑬�x���z�͏㎮�ł���������������܂�

�ƂȂ�B

�@�Ƃ�����R�D�i�R�j�R�D�߂Ő�������悤�ɗ��ݓ_�̂����W�|������������́|���^�i4�t�j�����牺�}�̗l�ȊW��������B����̓���20���Ƃ��ĕ`�����}�ł��B

�܂�B�~����̓_�̑��x�̑傫���͓�̗��ݓ_�`�`�f�����Ԓ������炻�̓_�܂ł̍��������~�̔��a�Ŋ�����2�t���|�������̂ɓ������Ƃ������ɊȒP�Ȍ`�ŕ\���ł���B����́A��ɉ~�ʗ���W���[�R�t�X�L�[���Ɏʑ�����錳�~�̎���̗���ɕt���Ă���ʓI�ɐ��藧�֗��ȕ\���ł�����o���Ă������Ɨǂ��B

�@�~���\�ʏ�̑��x�̑傫������}�̃Ƃ������ɂ��ĕ`���Ă݂��

�ƂȂ�B

�Q�D�z��

�@�@���̂����݂���̈�͒P�A���̈�Ƃ͂Ȃ炸��d�A���̈�ƂȂ邪�A���̒��̂�����̕�����div����0�rot����0������B�~���\�ʂ͈�̗����ƂȂ�A���̗����ɉ����Ĕ����v���ɑ��x�����̐��ϕ������{�����z�������߂Ă݂��

�ƂȂ�B�܂�Q���̋������z�̑傫�����̂��̂ł��邱�Ƃ�����B�z����`�͂������B

�R�D���ݓ_

�@�Q���̋������i�z�j�̒l�ɂ�藬��̗l�q�͈قȂ������A����͗��ݓ_�̌�����ɊW����B���ݓ_�́i���C���j���i0�C0�j�̏������狁�܂�B�܂������

�̉������ݓ_�̈ʒu�ł��B���f�W�����������̉��̌������g���Β����ɋ��܂�܂��B

�@�������Ƃł����A�����ł͓D�L���v�Z���Ă݂܂��B�������̍�����1�A��2�Ƃ���ƍ��ƌW���̊W�����

�ƂȂ�B����̗l�q�́A��1�|��2�̍����������A0�A���̈Ⴂ�ŎO�̏ꍇ�ɕ������B

�m����4���t�̏ꍇ�n

�@���̏ꍇ����1�|��2�������ƂȂ�B���̂Ƃ��A��1����1�{����1�A��2����2�{����2�ƒu���A��1�|��2���i��1�|��2�j�{���i��1�|��2�j�͎���������A��1����2�ƂȂ�B����ɂ�1�{��2���i��1�{��2�j�{��2��1���|�����^2�t���A��1����2���|���^2�t�A��2���|��1�ƂȂ�B

�@�܂���1���2���i��1�{����1�j�i�|��1�{����1�j���|�i��12�{��12�j���|��2������|��1|��|��2|�����ƂȂ�B

�@�܂藄�ݓ_�͉~���\�ʂɓ����B

�̓_�ł���B

�m����4���t�̏ꍇ�n

�@���̏ꍇ�ɂ�

�ƂȂ�A�~����ɂ�����̗��ݓ_�����݂���B

�m����4���t�̏ꍇ�n

�@���̏ꍇ����1�|��2�������ƂȂ�B��1�|��2��\�����̍����������ł��邱�ƂɋC�����āA����4���t�̏ꍇ�Ɠ��l�Ȍv�Z�������

�ƂȂ�B�܂�A���ݓ_�͂�����ň�͉~�̊O�A������͉~�̓��ɂ���B

�@

�i�S�j�~���ɓ�����

�@�����S���̂��l���Ă���̂ʼn~���\�ʂɉ��������C�͓͂��������݂͂̂��\�ʂɐ����ɓ����B���̂Ƃ��~���\�ʂ̗����ɂ����Q�����E��헬�Ő��藧���x���k�[�C�̒藝��K������B���������̈�l���t�̏ꏊ�ɂ����鈳�͂���0�A���x���̈ʒu�̈��͂����A�܂����̖̂��x���ςƂ��A�ʒu�G�l���M�[�̍��������

�@�~���\�ʂɓ������͂�ώZ���āA�P�ʂ̍��������~���ɓ����͂̍��́i�ex�C�ey�j�����߂Ă݂�B

�܂�A���̎���ɏz�������~���́A�������ɂ����闬��̕����ɐ����ɁA�~���̒P�ʂ̒���������ςt���Ȃ�傫���̗͂������ƂɂȂ�B

�@����́A���̕\�ʏエ��т��̊O���̗��̗̈�ɗN���o���_�◬���_�����݂��Ȃ��ꍇ�ɁA�C�ӂ̒f�ʌ`����������̂ɑ��Ĉ�ʓI�ɐ��藧�AKutta�EJoukowski�̒藝�m�ؖ����S�D�i�Q�j�P�D�Q�Ɓn�̓��ʂȏꍇ�ł��B

�@

�i�T�j�Î~���̒����ړ�����~���̎���̗���

�P�D���f���x�|�e���V����

�@���܂ł͑��x�t�̈�l�����ɒu���ꂽ�z���~���ɓ����̘͂b�ł������B��L�̉��ɑ��x�t�̔��Ό����̈�l�����d�ˍ��킹��A�Î~���̒����z���đ��x�t�ňړ�����~���ɓ����͂��������B

�@�܂��A�R�D�i�P�j�̂��ɁA���Ό����̈�l���̕��f���x�|�e���V�������|�t�����������

�ƂȂ�B����͐Î~���̒��x�t�ł����̕������i�މ~���̒��S�����_��ʉ߂���u�Ԃ̗��������킷���f���x�|�e���V�����ł��B��l����\�����f���x�|�e���V�������|�t���ɂȂ邱�Ƃ͕ʍe�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�P�D�i�R�j�P�D�Ő��������B

�Q�D�����x�|�e���V�������Ɨ���

�@�������A�c�����A�����P�A�������Ԋu0.2�t�A���C���������x�|�e���V�������m���i���C���j�����̐��n�A�ԃ��C���������m���i���C���j�����̐��n�A����͒�헬�ł͂���܂���̂ŁA���̏u�Ԃɂ͉~���͂����̕������ֈړ����Ă���A�����A�����x�|�e���V�������̕��z������ɔ����Ĉړ����Ă���B

�m����0.5���t�̏ꍇ�n

�m����1.0���t�̏ꍇ�n

�m����2.0���t�̏ꍇ�n

�m����4.0���t�̏ꍇ�n

�R�D���f���x

�@���f���x���|�������i�����^�����j��

�ƂȂ�B

�@���̏ꍇ��헬�ł͂Ȃ����A�Q�����̗����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ŁA�g�����ꂽ�x���k�[�C�̒藝�����藧�B���̂��ߐϕ��萔�͗��̑S�̂ɓn���ċ��ʂȒl�ƂȂ�B�~���\�ʂ̑��x�͕��s��l���̐����������āA��l�����ɉ~�����Î~���Ă���ꍇ�ƑS�������ɂȂ�̂ŁA�~���ɓ����͂̍��͂͑O�L�̏ꍇ�Ɠ����ɂȂ�A�~���̐i�s�����ɐ����ɂe����U���̗͂��������ƂɂȂ�B

�S�D�g�͂Əd�͂̒ނ荇��

�@���̂悤�ɐi�s�����ɐ����ȗg�͂��Ȃ���A���̒��𐅕��Ɉړ�����͕̂ς��Ǝv���邩���m��܂��A�~���ɓ����̐ϗ͂ł���d�͂��������ɓ����Ă��Ă��̗͂Ƃ荇���Ă���ƍl����悢�B����͂��傤�ǁA���C�̖����ʏ��ʂ���鐂���R�͂Əd�͂��荇������ԂŖʏ���x�Ŋ����Ă������̂Ɠ����悤�Ȏ���ł���ƍl����悢�B

�@�܂��������̗͂�����Ȃ��̂́A�_�����x�[���̔w���̂Ƃ���Ő��������̂Ɠ�������ł��B

�@����ɁA�R�D�i�Q�j�R�D�m����4���t�̏ꍇ�n�̂悤�ɁA�Q�̏z���\����������̗��̗��q���~���Ƌ��Ɉړ����Ă����ꍇ������킯�ł��B

�@���̓�������ʍe�̂S�D�i�Q�j�R�D�̍Ō�Ő�����������Ɠ����ł��B�������A�����ł͉Q���`�����ē�̉Q�����݂��ɉe�����������ƂŒ��i����̂ł����A�Q�̎���̗���͒P�Ƃ̉Q���̏ꍇ�ƈႢ�܂��B�����ł͒P�Ƃ̉Q�����d�͂Ƃ荇�����ƂŒ��i���܂��B�d�͂�������A�����Ă���P�Ƃ̉Q���̋O�Ղ͉~��`�����ƂɂȂ�ł��傤�B

�@���̂Ƃ��A�����ɍL���������̒��ł͂Ȃ��āA�n�ʂ̂�������s����ꍇ�����ɋ�������܂��B���̗l�ȏ̗��̎���̗���̉���������ɂ́A�ʍe�̂S�D�i�Q�j�R�D�Ő������������̕��@��p����悢�B�n�ʂ̉��ɉ��z�I�ȑɂȂ�Q�����l���āA�n�ʂɂ����闬�����n�ʂɉ����Ă���Ƃ������E������������̂ł��B

�@���̂Ƃ����ӂ��ė~�������Ƃ͉Q����闬���͒P�Ƃ̉Q�̏ꍇ�ƈقȂ邱�Ƃł��B���ɂ������ɉ����ē�̉Q������鑬�x�����݂͌��ɔ��Ό����őł�������̂ŗ������݂��邱�Ƃɂ�闬��̗���͂������ƂƂ��ɋ}���ɏ������Ȃ�B�܂����̂Ƃ����̉����̒n�ʂ̈��͂������Ȃ��Ă���B���͒n�ʂ�������C�̔���p�Ŏ����グ���Ă���̂ł���B���̓�������S�D�i�Q�j�Q�D�ł��������ڂ�����������B

�@

�S�D�N�b�^�E�W���[�R�t�X�L�[�̒藝

�@�g�͂ɕt���Ă̑O�߂̋c�_�͉~���̂ɂ��Ă̂��̂ł������A�C�ӂ̌`�����������i�܂���́j���̂ɂ��Đ��藧���܂��B�ؖ��͕����u���W�E�X�̌�����p���čs����̂ł��̐�������n�߂܂��B

�i�P�j�u���W�E�X�̌���

�P�D�u���W�E�X�̑�����

�@�u���W�E�X�̑������́A�ʍe�u���f���̐ϕ��v�Q�D�i�P�j�ŏؖ������悤���k�������ɂ��Ă��^���ʂ̒藝�����E�Q�����E��헬�ɓ������̂Ɠ����ł��B

�@���E�k���E���S���̂̉Q�����E��헬�����Î~���Ă��镨�����l����B���̂Ƃ��A���̕\�ʂ̕Ȑ��ƕ��̂����͂ނ悤�ɗ��̒��Ɏ�����C�ӕȐ��b�̊Ԃɓ��ٓ_�����݂��Ȃ����A���邢�͂������ٓ_�����݂����Ƃ��Ă��A���̗����̘a���[���ɂȂ�ꍇ�ɂ́A���̂ɓ������f�������w�|���x�́A���̂����͂ޔC�ӕȐ��b�ɉ����ĉ��L�̐ϕ������s���邱�Ƃŋ��܂�B

�������A�i�����^�����j�͕��̂����͂ޗl�Ɏ�������̒��̔C�ӕ��Ȗʂb��̓_�������{�����ɂ����镡�f���x���|�����ł��B������u���W�E�X�iBlasius�j�̑������ƌ����B

�@���̒藝��p����Ɖ~���ɂ����R�D�i�S�j�œ������_���ȒP�ɋ��܂�m�ʍe�u���f���̐ϕ��v�Q�D�i�P�j�R�D�Q�Ɓn�B

�Q�D�u���W�E�X�̑�����

�@����ɁA�ʍe�u���f���̐ϕ��v�Q�D�i�Q�j�ŏؖ������悤�Ɏ��̌��������藧�B����͕��̂ɓ����͂̃��[�����g�i�g���N�j�����߂邽�ߎg���B

�@���E�k���E���S���̂̉Q�����E��헬�����Î~���Ă��镨���ɓ������_�̂܂��̗͂̃��[�����g�i�g���N�j�l�́A���̂����͂ޔC�ӕȐ��b�ɉ����ĉ��L�̐ϕ������s������܂�B

�������A���̕\�ʂ̕Ȑ��ƕ��̂����͂ޔC�ӕȐ��b�̊Ԃɓ��ٓ_�����݂��Ȃ����A���邢�͂������ٓ_�����݂����Ƃ��Ă��A���̗����̘a���[���ɂȂ�ꍇ�Ƃ��Ă���B������u���W�E�X�iBlasius�j�̑������ƌ����B

�@

�i�Q�j�N�b�^�E�W���[�R�t�X�L�[�̒藝

�P�D���̂ɓ�����

�@����̒��̂̂܂����z���̗��ꂪ�t�����Ă����A�������l�ȗ����t�����������Ƃ���B���̂Ƃ����̂���l���t�̕����Ɛ����ȕ����Ƀςt���̗͂����B���������͗��̖̂��x�ł���B�����Kuta-Joukowski�̒藝�Ƃ����B

�@�����ł́A���̕\�ʏエ��т��̊O�����̗̈���ɗN�o�_�A�����_�A�Q���Ȃ̂ǂ̓��ٓ_�͑��݂��Ȃ��Q�����̗���ł��邱�Ƃ����肵�Ă���B���̂Ƃ����̂����E�k���E���S���̂ł���A�㗬�̗��̗̂��ꂪ�����ƉQ�����̗���ł���A���O�����W���̉Q�藝�ɂ��A��ɏ�L�̉��肪��������邱�Ƃ͕ۏႳ��Ă���B�܂��A�����ł����̂̒f�ʌ`��₻�̑傫���͂ǂ̗l�Ȃ��̂ł��ǂ��B

�@���̒藝�́A���̂̂܂��ɔ����z���̑傫�����A���̂̌`���t�Ƃǂ̗l�ɊW����̂��͉��������Ă��Ȃ����ɒ��ӂ��Ă��������B�z�������肷�郁�J�j�Y���͂V�D�͂Ő������܂��B

�m�ؖ��n

�@���A���W���_�̂̓����Ɏ��A��l���t�͂����ɕ��t�ł����̐��̕����������A�z�͎��v���Ƃ���B����̗l�ɕ��̂̕\�ʂ���ъO���̗��̓��ɓ��ٓ_�����݂��Ȃ��̂ŁA���̂����͂ޏ[���傫�ȕȐ��b���Ƃ�ƁA�O�L���u���W�E�X�̑����������藧�B

�@�Ȑ��b�̏�ł͂��͑傫������A�����傫���Ƃ��̂��̋ߎ�����m��ΐϕ��l�����߂邱�Ƃ��ł���B

�������ɕ��s�ɂ��̐������Ɉ�葬�x�t�ŗ�����l�ȗ���̕��f���x�|�e���V������

�ƂȂ�B�܂����̂̂܂��̏z���́A���̑傫���Ƃ���ł́A���̗��������_�𒆐S�Ƃ���~�Ƃ݂Ȃ���邩��A���̌��������v���Ƃ��ďz�萔���|���i����0�j�Ƃ����

�ŗ^������B���̂ɂ�靘���͕��̂��牓������Ή�������قǏ������Ȃ邩��A�Ȑ��b�̏�ł͂��̕��f���x�|�e���V������

�̗l�ɕ\�����Ƃ��ł���B�������`�C�a�C�����͕��̂̌`��Ƃt�A���ɊW���镡�f�萔�ł���B���Ȃ݂ɕ��̂����a���̉~���̏ꍇ�͂`���t��2�A�a���b�������0 �ł������B

�@�̂ɁA�b�̏�ł͗���̕��f���x�|�e���V��������т��ɂ������͋ߎ��I��

�ƂȂ�B������u���W�E�X�̑������ɑ�����āA�R�[�V�[�̒藝���g����

���Ȃ킿

�ƂȂ�B

�m�ؖ��I���n

�܂��ƂɃG���K���g�ȏؖ��Ȃ̂����A���̕����I�ȈӖ��͈ȉ��̂悤�ɍl����悢�B

�Q�D�N�b�^�E�W���[�R�t�X�L�[�̒藝�̕����I�ȈӖ�

�@�O�L�̒萔�`�A�a�A�b�A�E�E�E�͕��f���̒萔�ł��邪�A�����̒萔�ɂ���ďz���������s���͂��̌`��ς���B�܂�����̕ό`�̓x�����͕��́i���j�̌`��ɂ��̂ł`�A�a�A�b�A�E�E�E�͕��̂̌`�Ɉˑ�����B�Ƃ��낪���́i���j���痣�ꂽ�Ƃ���ł͂`�A�a�A�b�A�E�E�E���|���������i�P�^��2�ȏ�̍����̍��j�͋����Ƌ��ɂ��̉e���͏������Ȃ�̂Ŗ����ł��āA���x�̏�͂����������_�ɗB��̉Q���i�z���j���������݂��邩�̗l�Ɍ�����B

�@���̂Ƃ��A��L���ϕ������{����Ȑ���Ⴆ�����̂̑��݂���_�𒆐S�Ƃ��A���́i���j���ޏ\���傫�Ȕ��a�̉~�ɂ���A���̐ϕ��H��̑��x�x�N�g���͈�l���x�N�g���t�ɏz���N�����~���ɉ����������̑��x�x�N�g�����u�m�傫�����^�i2���j�n�������������̂ɂȂ�B

�@���̉~�`�����ʂɕʍe�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�Q�D�i�R�j���u���f���̐ϕ��v�Q�D�i�P�j�Q�D�Ő��������^���ʂ̒藝��K������B����ɂ��ƁA�m�������Ȗʓ��ɂ��镨�́i���j�ɓ����́n�́A�m�����ʂɓ������͂̍��́n���m�����ʂ�ʉ߂��闬�̉^���ʂ̎��ԓI�ω��̘a�̔���p�n�̘a�ɂȂ�B

�@

�m�^���ʐϕ��n

�@�R�D�i�Q�j�P�D�̗����}������Ζ��炩�Ȃ悤�����́i���j�̑O���ł͏�������������x���A���̌���ł͉������ɕς�����̂ł��邩��A���������^���ʕω��͉������ł���B�������ė��̂ɂ�锽��p�͕��́i���j�ɏ�����̗g�͂�^�����B���ۂɌv�Z���Ă݂�Ƃ�������悤�ɗ���̑Ώ̐����炘�����̉^���ʗ��ʂ̕ω��͖����B�������Ɋւ���̐ώZ��

�ƂȂ�B

�@

�m���͐ϕ��n

�@���͐ϕ��́A�����ʂɂ����闬�����x���k�[�C�̒藝��p���Ĉ��͂ɕϊ����Đϕ������{����悢�B�������Ɋւ��Ă͈��͕��z�̑Ώ̐�����[���ɂȂ�B�������Ɋւ��Ă�

�ƂȂ�B

�@���̉^���ʐϕ��ƈ��͐ϕ������Z����N�b�^�E�W���[�R�t�X�L�[�̒藝�ɂ���ċ��߂��̂Ɠ������_��������B���j�I�ɂ́A�W���[�R�t�X�L�[�͍ŏ������ŏq�ׂ����@�ŃN�b�^�E�W���[�R�t�X�L�[�̒藝���ؖ������悤�ł��B�m�v�����g���u����w�i��j�v�R���i��P94�n

�@�����ŁA���ӂ��ׂ��́A�����ʂ��~�`�̏ꍇ�́A���܂��܉^���ʐ����ƈ��͐����̊�^�����X�ƂȂ������A�����ʂ̌`���ς��Ƃ��̊������ω����邱�Ƃł��B�Ⴆ�Ή������̋�`�����ʂ������}�̗l�ɏ㉺�̌����ӂ��㉺�̖������Ɏ����čs���ƁA���͐ϕ����̓[���ƂȂ�^���ʐϕ������g�͂̌����ƂȂ�B������E�}�̗l�ɍ��E�̌����ӂ����E�̖������Ɏ����čs���ƁA���x�͉^���ʐϕ������[���ƂȂ舳�͐ϕ������O�g�͂Ɠ������Ȃ�B

�@���̂悤�ɖ����ɍL�����Ă����C���ł͌����ʂ��K�肵�Ȃ��Ƃ��̊����͌���ł��Ȃ��B

�@���������Ƃ��Ēn�ʂ̏�ɗ������݂���ꍇ������B

�@���̏̉���������ɂ́A�ʍe�̂S�D�i�Q�j�R�D�Ő������������̕��@��p���Ēn�ʂ̉��ɉ��z�I�ȑɂȂ�Q�����l����悢�B����������n�ʂɂ����闬�����n�ʂɉ����Ă���Ƃ������E�����������邱�Ƃ��ł���B

�@���̂悤�ȉQ�����z�ɔ������x�x�N�g���́A�ʍe�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�R�D�i�R�j�P�D�Œ��ӂ����悤�ɁA�����ʂ̔��a�����傫���Ȃ�ɂ�ċ}���Ƀ[���ɋ߂Â��B�P�Ƃ̉Q���̏ꍇ�͑��x�̑傫���͂P�^���Ō������邪�A�ϕ��H�͂��ɔ�Ⴕ�Ē����Ȃ�̂ŁA���̉e���͂������ɂ��Ă������邱�Ƃ͂Ȃ������B�������Q�̏ꍇ�ɂ͕��́i���j�����݂��邱�Ƃɂ���Đ����鑬�x��̕ϕ��̐ϕ��l�͂������ƂƂ��ɖ����ł���悤�ɂȂ�B

�@���̂Ƃ������ʏ�̐ϕ��Ŏc��̂͒n�\�d�d�ɉ��������͐ϕ��������ɂȂ�܂��B�����̗l�q���疾�炩�Ȃ悤�ɁA����͒n�ʂɂ��傫�Ȉ��͂��y�ڂ����Ƃ��Ӗ�����B���̔���p�����������グ��͂ƂȂ�B

�R�D���̂ɓ����g���N

�@���̂ɍ�p���闬�̗͂̌��_�ɑ��郂�[�����g�i�g���N�j���u���W�E�X�̑������ɂ���ċ��܂�B���Ȃ킿

�ƂȂ�B�܂�A���`�̎����́|2�ςt�|�ŗ^�������B�����`�͕��̂̌`��ɊW���镡�f�萔�ł��B

�@���Ȃ݂ɕ��̂����a���̉~���ł��̒��S�����_�Ƃ���ꍇ�ɂ͂`���t��2�������A�a���b�������0 �ł�������A�~���̒��S�̂܂��̃��[�����g�̓[���ƂȂ�B

�@

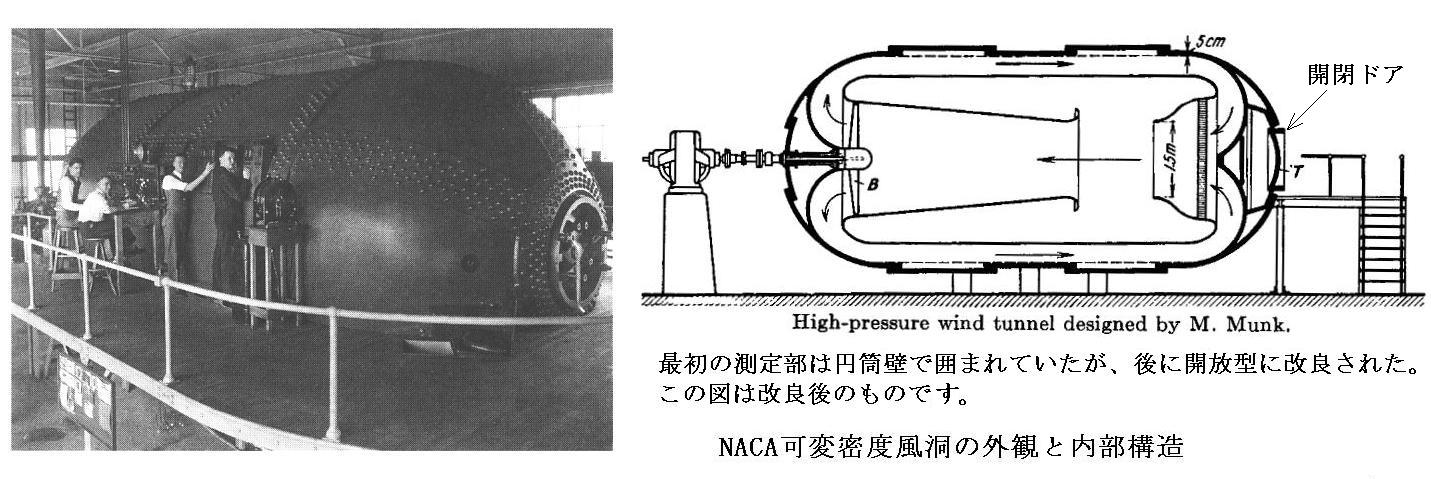

�T�D���p�ʑ�

�@���f���_�ɂ����鐳�����̓��p�ʑ����͂ǂ̋��ȏ��ł���������Ă��܂������\������ł��B�y�[�W����������̂����Ƃ킸�ł��邾������₷���������܂��B

�i�P�j�ʑ��̈�ʘ_

�@��̕��f�ϐ��������{�����A�ā��́{���ł�

�Ȃ�W�Ō��т����Ă���Ƃ���B���������i���j�͂��́A���i�āj�̓Ă̐������i��͊��j�Ƃ���B���̂悤�ȊW�ɂ���Ă����ʏ�̂o�_��0�̓ĕ��ʏ�̂o�f�_��0�ɑΉ��Â����Ă���B���̂悤�ȑΉ��W���ʑ��Ƃ����B

�@���̂Ƃ������ʏ�̂o�_�ł��i��0�j���L���ŁA���̈ꎟ�̔����W�����ā^���������f�i��0�j���L���ŁA���[���łȂ��Ƃ��ɁA�o�_�����ʓ_�Ƃ����B�܂����ā^���������f�i��0�j���[���܂��͖�����ɂȂ�_�����ٓ_�ƌ����B

�P�D���ʓ_�ɂ�����ʑ�

�@���̂Ƃ��Ⴆ�A�����ʏ�ɂ����Ċ����i���j�̎������́���(x,y)����肪�����Ȑ��́A���E�k���E���S���̂̉Q��������̓����x�|�e���V�������ł���A�������Ł���(x,y)����肪�����Ȑ��͓��������E�k���E���S���̂̉Q��������̗����ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B�ʍe�S�D�i�Q�j�Q�D�ŏؖ������悤�ɓ����x�|�e���V�������m�́����̋Ȑ��n�Ɨ����m�Ł����̋Ȑ��n�݂͌��ɒ��������B

�@���̒��𐫂̓R�[�V�[�E���[�}���̊W������ʂ̐������ɂ��Đ��藧���̂ł�������A�����Ő����������f���x�|�e���V�����ɂ��Ă��A������藧������ł��B�m���}�Q�Ɓn

�@�܂�A�ĕ��ʂŌ݂��ɒ�������́����ƃŁ����̒����������ʂɎʑ��������̂͂����ʏ�Ō݂��ɒ�������Ȑ��Q�ƂȂ��Ă���B

�@���̂Ƃ��A�����ʏ�̔C�ӋȐ��b1���ā����i���j�ɂ���ăĕ��ʏ�ł̋Ȑ��b1�f�Ɏʑ������Ƃ��A�b1�Ƃb1�f�Ɋւ��Ăǂ̗l�Ȏ��������邩���ׂĂ݂�B���܁A���ʏ�̔C�ӋȐ��b1��ɓ_��0���Ƃ�B���̂Ƃ��b1���Ėʏ�֎ˉe�����Ȑ��b1�f��ł̓�0���Ή�����Ƃ���B

�Ȑ��b1��̂�0�̋߂��̓_��0�{�������Ƃ�A���̂Q�_��ʉ߂��钼����1�������ƃ�1�̊p�𐬂�����Ƃ������������1������1�ƂȂ�B�����Ń�����0�̋Ɍ����l����A������1�͂�0�ɂ�����Ȑ��b1�ւ̐ڐ���1�ƂȂ�B���̐ڐ���1�������ƂȂ��p��

�ŗ^������B���̂Ƃ��ā����i���j�ɂ���Ă�0�Ƃ�0�{�����ɑΉ�����_�̓�0�����i��0�j�A��0�{���ā����i��0�{�����j�ŗ^������B���̂���

�ƂȂ�B�����ă�����0�ɂ����Ɍ��ł̓�0�����i��0�j�ƃ�0�{���ā����i��0�{�����j��ʂ钼����1�f�̓�0�ɂ�����Ȑ��b1�f�ւ̐ڐ���1�f�ƂȂ�B����̎����ƂȂ��p��

�ŗ^������B���̂Ƃ����i���j�̂��ɂ����������f�i���j�Ƃ����

�ł��邩��

�ƂȂ�B

�@���l�ɁA��0��ʂ鑼�̋Ȑ��b2�ƁA������ĖʂɎʑ�������0��ʂ�Ȑ��b2�f�ɑ��Ă�

�ƂȂ�B

�@�������ā����i���j�͂��̐������ł��邩��A���ā^�����̓����̕����ɂ�����炸���łȂ���Ȃ�Ȃ��̂�

�ƂȂ�B

�@���Ȃ킿�A�ā����i���j�Ȃ�W���́A���ʂɂ������C�ӂ̐}�`���p�̕ω������ɁA���p�I�ɃĖʂ֎ʑ������B���̂悤�ȊW�����p�ʑ��Ƃ����B

�Q�D���ٓ_�ɂ�����ʑ�

�@������0�����ٓ_�̏ꍇ�ɂǂ̗l�Ȏ����N���邩���ׂĂ݂�B���܁A��0�ɂ����Ă��ā^���������f�i���j��0�ƂȂ�T�^�I�ȗ�Ƃ���

�Ȃ�ʑ����l����B���̂Ƃ�

�ƂȂ�B

�@��0�̋߂��̂�����0�{�����������Ƃ�ρA�ā���0�{��n����n���e�i��0�j�ƂȂ�B���̊��ł͂��ʏ�ŕΊp�����Ƃ�����������A����ɑΉ�����Ėʏ�ł͂�����Ƃ�����������B

���������đΉ�����}�`�����p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�N���o���m�ā���log�i���|��0�j�n�A�z�����݁m�ā��|��log�i���|��0�j�n�A�Q���m�ā�����log�i���|��0�j�n�A��d�N���o���m�ā��|�ʁ^�i���|��0�j�n�Ȃǂ�\�����f���x�|�e���V�����͂�0�ɓ��ٓ_������ł��B���ۂ��ā^�������v�Z���Ă݂�ƁA������0�ɂ�����|���ā^����|�����ƂȂ�B���̂悤��|���ā^����|�����ƂȂ�_�����p�ʑ��ɂ͂Ȃ�܂���B�Ȃ��Ȃ�A���܂ł̓Ă����̊��ƍl�������t�ɂ����Ă̊��ƍl����A|���ā^����|�����̓_��|�����^����|��0�ƂȂ�A�O�L�̗�̑Ή��Ƃ��傤�Njt�ɂȂ��Ă��邩��ł��B

�@

�@�ȉ��œ��p�ʑ��̗�������������B

�i�Q�j�����ʂ��ĕ��ʂ̊p�̈�֎ʑ�

�P�D�ʑ���

�@�����ʂ���ĕ��ʂւ̎ʑ���^���鐳�����ā����i���j�Ƃ���

���l����B����������ʂɂ�����_���A�ĕ��ʂ̌��_����̋��������̐�Βl��������{�m�����n�̋����ŁA�Ίp�����̕Ίp�Ƃ����{�m���Ɓn�̈ʒu�Ɏʑ���������̂ł��邱�Ƃ�����B

�@���������͂ݐ����̎��́A�ĕ��ʂ̃́����ƃŁ����̊i�q���������ʂɂ����Ăǂ̗l�ȋȐ��Q�ɂȂ邩��\���Ƃ��֗��Ȍ`�ł����āA�����ʂɂ����邘�����Ƃ������̊i�q�����ĕ��ʏ�ɂ����Ăǂ̗l�ȋȐ��Q�ɂȂ邩��m��ɂ́A��L�̎��̋t���𗘗p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�

�̎��ł������A�������ƒu�����Ȑ��̃O���t���ĕ��ʏ�ɕ`���悢�B�Q�̗�ł��̓�����̗l�q�������Ă݂�B

�Q�D����0.5�̏ꍇ

�����������ʂ̊i�q���ĕ��ʂɎʑ������ꍇ���A�E�����ĕ��ʂ̊i�q�������ʂɎʑ������ꍇ�������Ă���B���E�̐}�`�̈Ⴂ���ᖡ���ꂽ���B���p�ʑ�������Ȃ��Ȃ�̂́A���X�ɂ��Ă��̗��҂��������邱�Ƃ��琶�����B

�R�D����1.5�̏ꍇ

�@

�i�R�j�����ʂ��ĕ��ʂ̉~�̊O���̈�֎ʑ��@�@

�P�D�ʑ���

�@�ʑ����ā����i���j�Ƃ���

���l����B

�@���ꂪ�ǂ̗l�Ȏʑ����Ӗ�����̂��ׂĂ݂�B�O�߂Œ��ӂ����悤�ɁA�����ʂɂ����邘�����Ƃ������̊i�q�����ĕ��ʂ̂ǂ̗l�ȋȐ��Q�Ɏʑ�����邩��m��ɂ́A�㎮�̋t���𗘗p����悢�B�t����

�ƂȂ�B����̓ĕ��ʂ������ʂɎʑ�������ł����A���̎��̂������Ƃ�=���̋Ȑ���`���Ă݂�悢�B

�Q�D�ʑ��̉���

����1�̏ꍇ��}�������

�ƂȂ�B����͂܂������A

�������ʂ̌��_�ɑ��݂��钷��4���̐����̎���̗̈���A�ĕ��ʂ̌��_�ɒ��S�����锼�a���̉~�̎���Ɏʑ�������ł��邱�Ƃ�����B

�@���̏ꍇ���A�����ʂ̊i�q���ĕ��ʂɎʑ������ꍇ�ƁA�ĕ��ʂ̊i�q�������ʂɎʑ������ꍇ�̐}�`�̈Ⴂ�ɒ��ӂ��Ă��������B

�@

�i�S�j�����ʂ̉~��������ĕ��ʂ̕�����Ɏʑ��i�W���[�R�t�X�L�[�ϊ��j

�P�D�~���Ɏʑ������

�@�����ʂ���ĕ��ʂւ̎ʑ���^���鐳�����ā����i���j�Ƃ���

���l����B������W���[�R�t�X�L�[�ϊ��iJoukowski transformation�j�Ƃ����B���̕ϊ��͂��ʏ�̓_�����}�̗l�ȃĖʏ�̓_�֎ʑ�����B

���������⑫�����

�ƂȂ�ȉ~�̕�������������B�܂肚�ʏ�̂������i�����j�̉~�A�y�т������i�����j�̉~�͌��_��ʂ钷��4���̒����̊O�̑ȉ~�Ɏʑ������B���̑ȉ~�̏œ_�́i-���C0�j�Ɓi���C0�j�ƂȂ�B�܂����ʏ�̔��a���̉~�̓Ėʏ�̎�����́i2a�C0�j�Ɓi-2a�C0�j�𗼒[�Ƃ��钷��4���̐����Ɏʑ������B����͑ȉ~�������܂łԂꂽ���̂ƌ��Ȃ���B

�@�}���疾�炩�Ȃ悤�ɃĖʏ�̂P�_�ɑΉ�����_�����ʏ�ɓ���݂���B���ʂ̓_�ƃĖʂ̓_���P�P�őΉ�������ɂ́A�ĖʂƂ��Ē���4���̐��������L�����̖ʁm��E�}�Q�Ɓn����������悢�B���̂悤�ɉ������d�˂đ�������\���ʂ̂��Ƃ�Riemann���Ƃ����B

�Q�D�����ʂƃĕ��ʂ̑Ή��W

�@������������₷�����邽�߂ɂ��ʂƃĖʂ̑Ή��𐬕��\���ŕ\���Ă݂�B�ā����i���j�𐬕��\�������

�ƂȂ�B

�@���̋t�ϊ��͏�L�̎��𖢒m�����A���̘A���������ƌ��Ȃ��ĉ����悢�B����͂Ƃ���Ȃ������ā����i���j�����ɕt���ĉ�����

�̂������{�������́A�ł̐����\���������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���������Z���{�����͋ɍ��W�\���̐�Βl�����{�ɂ��āA�Ίp���ɂ��邱��

�ɒ��ӂ���ƁA�㎮�͎��̂悤�ɕό`�ł���B

�ƂȂ�B���̏ꍇ�A��̃ē_�i�́C�Łj�ɑ��ē�̂��_�i���C���j���Ή�����B�㎮�Ł{������|��|�����ɑ���|��|�������Ή�����̂ł����ʂ̔��a���̉~�̊O���ĖʑS�̂ɁA�|�����ꍇ�͉~�̓����ĕ��ʑS�̂ɑΉ�����B���̂��Ƃ͎��Ɏ����悤�Ɉ�̂����ʂ���̃ĕ��ʂɑΉ����邱�Ƃ��Ӗ�����B

�R�D�ʑ��̉���

�@�����P�̏ꍇ��}������B

�m|��|�����̗̈�̎ʑ��n

���̐}�͑O���T�D�i�R�j�Q�D�Ő��������ʑ��̋t�ɂȂ��Ă���B

�@�����Œ��ӂ��ׂ��́A�~�̊O���ʼn~���痣�ꂽ�ʒu�̂��_�́A�Ėʂɂ����Ăقړ����ʒu�Ɏʑ�����邱�Ƃł��B�܂��~�̋ߖT����������4���̒����ɋ߂Â��悤�ɘc��Ŏʑ�����邪�A���̘c�݂̒��x�͉~���痣���Ƌ}���ɏ������Ȃ��B���ꂱ���~���̂܂��̗���̂܂��̗���Ɏʑ�����Ƃ��A�����ł̋��E�����������߂ɕK�v�Ȏ��ł��B

�@����ɒ��ӂ��ׂ��́A���ʏ�̂`�_�m�������{��0�n�Ƃb�_�m�����|���{��0�n�œ������ā^���������f�i���j���P�|��2�^��2�̒l���[���ƂȂ邱�Ƃł��B�����̓_�����ٓ_�ƂȂ�A�����ł̎ʑ��͓��p�I�ł͂Ȃ��Ȃ�B

�m|��|�����̗̈�̎ʑ��n

�@�����ʏ�̔��a���̉~�̓ĕ��ʂ̒���4���̐����Ɏʑ�����邪�A�����ʂ̌��_�̓ĕ��ʂ�|��|�����֎ʑ�����邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B�Ή��W������ɂ������A�T�D�i�S�j�P�D�̎ʑ��Ή��_�}���Q�Ƃ���Ċm�F���Ă��������B

�@����ɒ��ӂ��ׂ��́A���ʏ�̌��_����0��|���f�i0�j|��|�P�|��2�^��2|�����ƂȂ����ٓ_�ł��B�ĕ��ʂɂ�����ʑ��_�͖������ɂȂ邽�ߐ}��Ŋm���߂邱�Ƃ͂ł��܂��A���_�̎ʑ��͓��p�I�ł͂���܂���B

�@

�i�T�j�����ʂ̉~��������ĕ��ʂ̌X����������Ɏʑ��i���ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ��j

�P�D�~���X�������Ɏʑ������

�@���܃W���[�R�t�X�L�[�ϊ��������ς���

�Ȃ�ʑ����l����B������������ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ��ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��B���̂Ƃ���ʂ̊����i���j�ɂ�-i�����悶�����͉̂��}�Ɏ����悤�Ɍ��_�ɑ��ā|�Ƃ�����]�������̂Ɏʑ�����܂��B

���̂��ߏ�L�̕ϊ��͉��}�̗l�Ȏʑ����Ӗ�����B

���̂Ƃ��́A�ō��W�����|��������]�����V���ȍ��W�����́f�A�Łf���Ƃ����

�ƂȂ�ȉ~�̕�������������B�܂肚�ʏ�̂������i�����j�̉~�A�y�т������i�����j�̉~���T�D�i�S�j�P�D�̑ȉ~���|��������]�����ȉ~�Ɏʑ�����Ă���B���̑ȉ~�̏œ_�́i-���C0�j�Ɓi���C0�j���|���x��]�����ʒu�ɂȂ�B�܂������ʏ�̔��a���̉~�̓ĕ��ʏ�̎����Ɗp�x�|���Ō���钷��4���̐����Ɏʑ������B�m���}�Q�Ɓn

�Q�D�����ʂƃĕ��ʂ̑Ή��W

�@������������₷�����邽�߂ɂ��ʂƃĖʂ̑Ή��𐬕��\���ŕ\���Ă݂�B�ā����i���j�𐬕��\�������

�ƂȂ�B

�@���̋t�ϊ��͏�L�̎��𖢒m�����A���̘A���������ƌ��Ȃ��ĉ����悢�B����͂Ƃ���Ȃ������ā����i���j�����ɕt���ĉ�����

�̂������{�������́A�ł̐����\���������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���������Z���{�����͋ɍ��W�\���̐�Βl�����{�ɂ��āA�Ίp���ɂ��邱��

�ł��邩��A�㎮�͎��̂悤�ɕό`�ł���B

�ƂȂ�B�T�D�i�S�j�R�D�Ɠ��l�ɁA��̓_�i�́C�Łj�ɑ��ē�̓_�i���C���j���Ή�����B�������{�̏ꍇ�́A|��|�����ɑ���|��|�������Ή�����̂Ŕ��a���̉~�O�̓_�ɁA�|�̏ꍇ���~���̓_�ɑΉ�����B���̂��Ƃ͉��}�̗l�Ɉ�̂����ʂ���̃ĕ��ʂɎʑ�����邱�Ƃ��Ӗ�����B

�R�D�ʑ��̉���

�@�����P�A����30�����^6rad�̏ꍇ��}������B

�m|��|�����̗̈�̎ʑ��n

�@���̐}�͑O���T�D�i�S�j�R�D�Ɏ��Ă��邪�ׂ����Ƃ��낪�����Ɉ���Ă���̂Ŏq�ׂɌ������Ă݂Ă��������B���̂Ƃ����̐}���X����������̗����E�����x�|�e���V�������}�ƍ������Ȃ��ł��������B

�@�����ł��T�D�i�S�j�Ɠ��l�ɁA�����ʂ̉~���痣�ꂽ�ʒu�́A�Ėʂɂ����Ăقړ����ʒu�Ɏʑ������B�����ʂ̉~�̋ߖT�������ĕ��ʂ̒���4���̌X���������̎���ɘc��Ŏʑ�����邪�A���̘c�݂̒��x�͉~���痣���Ƌ}���ɏ������Ȃ�B���ꂱ���~���̂܂��̗�����X�������̂܂��̗���Ɏʑ�����Ƃ��K�v�ȏ����ł��B

�@���ʏ�̂`�_�Ƃb�_�́A�����ł̓������ā^���������f�i���j���P�|��2���-i2���^��2���[���ƂȂ����ٓ_�ł��B���̂��߂����̓_�̎ʑ��͓��p�I�ł͂Ȃ��̂͂������ł����}�̏k�ڂ��傫���ω����Ă���B���ɉ��}�̕��[�_�̂܂�肪��}�ő傫���g�傳��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B

�m|��|�����̗̈�̎ʑ��n

�̂悤�ɂȂ�B�����ʂ̌��_�̓ĕ��ʂ�|��|�����֎ʑ������B�܂��A�����ʏ�̔��a���̉~���ĕ��ʂ̒���4���̐����Ɏʑ������B�Ή��W������ɂ������A�T�D�i�T�j�P�D�̎ʑ��Ή��_�}���Q�Ƃ���Ċm�F���Ă��������B

�@�����ʏ�̔��a���̉~�̓ĕ��ʂ̒���4���̐����Ɏʑ�����邪�A�����ʂ̌��_�̓ĕ��ʂ�|��|�����֎ʑ������B�܂��A���ʏ�̌��_����0��|���f�i0�j|��|�P�|��2���-i2���^��2|�����ƂȂ����ٓ_�ł��B

�@���ۂɂ͉~���̊O���̗����̂܂��̗����Ɏʑ��������̂�����A����͎�ɂ������̗̈����舵�����ƂɂȂ��B

�@

�i�U�j�W���[�R�t�X�L�[�ϊ��̈�ʉ�

�P�D�����ʂ̉~��������ĕ��ʂ̃����Y����Ɏʑ��i�J���}���E�g���t�c�ϊ��j

�@�T�D�i�S�j�P�D�Ő��������W���[�R�t�X�L�[�ϊ������������ό`����

�Ȃ�ϊ����l����B������J���}���E�g���t�c�ϊ��ƌĂ����̂ł��B

�@�����ł���2�Ƃ����

�ƂȂ�̂ŁA���̏ꍇ�̓W���[�R�t�X�L�[�ϊ����̂��̂ł��B

�@�܂�����1�̏ꍇ��

�ƂȂ�B����͂����ʂ̌��_�𒆐S�Ƃ��锼�a���̉~�����̂܂ܕό`���邱�ƂȂ��ĕ��ʂ̉~�Ɏʑ�����ϊ��ł��B

�@�����̓��ʂȏꍇ����\�z�����悤���P�������Q�̏ꍇ�̃J���}���E�g���t�c�ϊ��͂����ʏ�̉~��������ĕ��ʏ�̃����Y�`�̊O���̈�ɕϊ����܂��B

�@���W�i�q�̕ϊ��̗l�q��}�������

�̂悤�ɂȂ�܂��B�c�O�Ȃ���W���[�R�t�X�L�[�ϊ��̂悤�ɊȒP�ȕϊ��}�`�ŕϊ��̗l�q���������Ƃ͂ł��܂���B

�@���̕ϊ���p������U�D�i�X�j�P�D�Ő�������悤������p�̑傫���т⒆�����̖c��݂����Ȃ莩�R�ɒ����������^����邱�Ƃ��ł����B

�Q�D����Ȃ��ʉ�

�@�W���[�R�t�X�L�[�ʑ���������Ɉ�ʉ������

�Ƃ������������ŕ\�����Ƃ��ł���B���̎ʑ����͂������̓��ٓ_�������A���̓��̈�����^�̌㉏�Ɏʑ������悤�ɂ��A���̓��ٓ_���~���ɂ���悤�ɂ���B�W����0�A��1�A��2�A�E�E�E�E�����邱�ƂŔC�ӂ̕ό`�ݏo�����Ƃ��ł���B

�@�ڍׂ͏ȗ����܂��B�Q�l�����Q�D�A�W�D�A�P�R�D�A�P�S�D�A�P�V�D�����Q�Ƃ���Ă��������B

�@

�@�����܂ł̂Ƃ���A����̏�Ƃ͉���W���Ă��Ȃ����Ƃɒ������Ă��������B���p�ʑ��𗬂�̏�ŗ��p����ɂ͂�����H�v�K�v�ł��B���ɂ��鋳�ȏ��͂����̐������B���ʼn���ɂ����̂ň�͂�݂��ďڂ����������܂��B

�@

�U�D����̎ʑ�

�@�����ŗ��̗͊w�ɂ����铙�p�ʑ��̗��p��������܂��B

�i�P�j����̏�̎ʑ��̈�ʘ_

�P�D���f���x�|�e���V�����̎ʑ�

�@�C�ӂ̐��������i���j���������Ő�����Q�����̗���ɑ������f���x�|�e���V�������i���j����(x,y)�{����(x,y)�ƍl���鎖���ł���B���̂Ƃ��Ё����{�����ō\������镡�f���ʂ��Ёi�V�O�}�j���ʂƖ��t���鎖�ɂ����ƁA���f���x�|�e���V���������i���j

�͂����ʂƃЕ��ʂ̊Ԃ̎ʑ��W��\���܂��B

�@�������Ё����i���j�̋t�����������i�Ёj�Ƃ���m�O�͂Ő������������ʂƃĕ��ʂɂ�����ʑ����������i�āj�ƃā����i���j�̊W�Ɠ����ł��n�B�������ăЕ��ʂ̊i�q���i�������A�������̒����Q�j���������i�Ёj�ɂ���Ă����ʂɎʑ����܂��B

�@�Е��ʂŌ݂��ɒ������郳�����A�������̊i�q���������ʏ�Ɏˉe�����ƌ݂��ɒ������郳(x,y)�����ƃ�(x,y)�����̋Ȑ��Q�ƂȂ�B�ʑ��̓��p���ɂ��A�����̋Ȑ��Q�͋Ǐ��I�ɐ����`�̖Ԗڂ��`�Â���B

�@���̂Ƃ�������Ȑ��Q���������ʂɂ����������x�|�e���V�������m��(x,y)�����n�������m��(x,y)�����n��\���B���̂��Ƃ͕ʍe�u�J���}���Q��v�R�D�i�Q�j�Q�D�Ő������܂����B����ɂ����Ő��������悤�ɂ��i���j�����Ŕ������������^���������f���x�ƌ�������ł���A���̎������Ƌ����������ꂼ�ꂚ���ʏ�̓_���ɂ����鑬�x�������Ɓ|����^���܂��B

�@�����œ���ꂽ�Ȑ��Q��������ā����i���j�Ȃ�ϊ��ɂ�����ĕ����Ɏʑ����܂��B

�@���̂Ƃ��ā����i���j�̋t�����������i�āj�ƕ\�����Ƃɂ���ƁA�����ʂ̕��f���x�|�e���V�������i���j���������i�āj�̕ϊ��ɂ���āA�ĕ��ʂ̕��f���x�|�e���V�������f�i�āj�ɕϊ�����܂��B

������Ă̐������ł��B�Ȃ��Ȃ��������̋t�����������ł���A�������̐���������͂萳�����ɂȂ邩��ł��m�ؖ��͕��f���_�̋��ȏ����Q�Ƃ��Ă��������n�B

�@���̂Ƃ��T�D�i�P�j�P�D�̓��p�ʑ��Ő��������悤�ɁA�����ʂ̃�(x,y)�����ƃ�(x,y)�����̋Ȑ��Q�̓ā����i���j�ɂ���ăĕ��ʂŌ݂��ɒ�������Ȑ��Q�m���f(x,y)�����ƃ��f(x,y)�����̋Ȑ��Q�n�Ɏʑ�����܂��B���̂��߃ĕ��ʏ�Ɏʑ����ꂽ�����̋Ȑ��Q�̎����Ƌ����̂��ꂼ�ꂪ�����x�|�e���V�������Ɨ����Ƃ��Ă̐�����ێ����Ă���B�Ȃ��Ȃ����f�i�āj�̎����Ƌ����������x�|�e���V�������Ɨ����ƌ��Ȃ���ׂɕK�v�Ȃ��Ƃ́A���f�i�āj�̎������Ƌ��������R�[�V�[�E���[�}���̊W���������Ƃł������A�������ł��邗�f�i�āj�͓��R�̂��ƂƂ��Ă�������Ă�������ł��B

�@���̂Ƃ��ƂĂ��d�v�Ȃ��Ƃł����A���i���C���j�͂������i�́C�Łj�{�����i�́C�Łj�m�܂肘�����i�́C�Łj�Ƃ������i�́C�Łj�n�ɂ���ă��f�i�́C�Łj�ցA���i���C���j�����l�ɂ������i�́C�Łj�Ƃ������i�́C�Łj�ɂ���ă��f�i�́C�Łj�֕ϊ������̂ł����A���i���j�����i���C���j�{�����i���C���j�������Ƌ����͂��ꂼ��ʁX�����f�i���j�̎������f�i�́C�Łj�Ƌ������f�i�́C�Łj�֕ϊ�����܂��B���i���j�̎����Ƌ���������������Ă��f�i�́C�Łj�̎����Ƌ����ɕϊ�����邱�Ƃ͂���܂���B

�@���̂������i���C���j�����i���Ƃ���j�̓��f�i�́C�Łj�����ցA���l�Ƀ��i���C���j�����i���Ƃ���j�̓��f�i�́C�Łj�����֕ϊ������B�܂�E�ӂ̈��l�������܂܂ŕϊ�������̂ł��m�U�D�i�S�j�R�D�Q�Ɓn�B

�@

�@����́A�Ƃ���Ȃ��������f�i�āj�����f�i��,��)�{�����f�i��,��)�Ƃ����Ƃ����f�i��,��)�����̋Ȑ��Q���A��(x,y)�������ĕ��ʏ�Ɏˉe�����Ȑ��ł���A���������f�i��,��)�����̋Ȑ��Q���A��(x,y)�������ĕ��ʏ�Ɏˉe�����Ȑ��ɂȂ��Ă��鎖���Ӗ�����B

�@�܂肗�f�i�āj�̓ĕ��ʏ�ʼnQ�����̗����\�����f���x�|�e���V�����ł���A���f�i��,��)�����̋Ȑ����������l�ɑ��������x�|�e���V���������A���f�i��,��)�����̋Ȑ�����͂��������l�ɑ���������\���Ƃ����Ă悢�B

�@��L�̎����́A�V���ȕ��f���ʃЁf�����f�{�����f�����݂��ăЁf���ʂɂ�����i�q���i���f�����ƃ��f�����j�����p�ʑ��ā��́i���f�C���f�j�{���Łi���f�C���f�j�ɂ��ĕ��ʏ�̕��f���x�|�e���V�������f�i���f�C���f�j�Ɏʑ����ꂽ�ƍl���邱�Ƃ��ł���B

�@���̂Ƃ���(x,y)�����f�i��,��)�����ƃ�(x,y)�����f�i��,��)�����̋Ȑ��Q�́A���̈��l�����ʂȂ̂�����Е��ʂƃЁf���ʂ͌��Ǔ������̂ł��B

�@�����͗��̗͊w�ɂ����铙�p�ʑ��̗��p�ōł�����ɂ����Ƃ���ł�����A�U�D�i�Q�j�`�i�X�j�̋�̓I�ȗ�ł���ɐ������܂��B

�Q�D����̏�ɂ�����z�̓��p�ʑ��s�ϐ�

�@�����ʏ�̔C�ӂ̕��̕\�ʂb0�͓��p�ʑ�

�ɂ���ăĕ��ʏ�̂���Ȑ��b0�f�Ɏʑ������B�܂������ʏ�̔C�Ӑ��������̓ĕ��ʏ�̐������Ă֎ʑ������B����ɂ����ʏ�̂�0�ɂ����邗�i��0�j�̓ĕ��ʏ�̃�0�����i��0�j�̓_�̂��f�i��0�j�ƂȂ�B�����^���������l�ɂ����f�^���ĂƂȂ�B���̂���

��������B

�@��ʂɕ��̕\�ʂb0�͈�̗����ƂȂ�̂����������� �������|���������O ������m�ʍe�u���E�k���E���S���̗̂͊w�v�Q�D(�Q)�Q�Ɓn�B���������Ă����ʂɂ����镨�̂̎���̏z����

�̂悤�ɋ��f���x�����^�����̐ϕ��ŕ\�����B���f���x�ɂ��Ă͕ʍe�u�J���}���Q��v�R�D�i�Q�j�Q�D�Ő��������B

�@����A�S�����l�ɂ��Ă����ʂ̕��̐}�`���ĕ��ʂɎʑ������Ƃ��̕��̕\�ʂb0�f�̎���̏z���f��

�ƕ\�����B���̂Ƃ�

�ł��鎖���l�������

�ƂȂ�B�܂����̕\�ʂ̏z�͓��p�ʑ��ɂ���ĕω����Ȃ��B

�@�Ƃ���ł����^�����͂����ʏ�ł̐������A�����f�^���Ă̓ĕ��ʏ�ł̐�����������A���ꂼ��̕��ʂ̕��̂̎���Ɏ�����C�ӕȐ��b�A�b�f�ƕ��̕\�ʂb0�A�b0�f�̒��ԗ̈�ɓ��ٓ_���Ȃ���A�ʍe�u���f���̐ϕ��v�P�D(�Q)�ŏؖ������R�[�V�[�̒藝�ɂ��A���̕\�ʂɉ��������f�ϕ��͔C�ӕȐ��ɉ��������f�ϕ��Ɠ������Ȃ�B

���̂������̂����͂ޔC�ӕȐ��ɉ������z�͓��p�ʑ��ɂ���ĕω����Ȃ��B

�R�D����̏�ɂ�������ٓ_�̎ʑ�

�@�@�N���o���m������log�i���|��0�j�n�A�z�����݁m�����|��log�i���|��0�j�n�A�Q���m��������log�i���|��0�j�n�A��d�N���o���m�����|�ʁ^�i���|��0�j�n�Ȃǂŕ\����镡�f���x�|�e���V�����͂����ʏ�̂�����0�ɂ����ē��ٓ_�����T�^�I�ȗ�ł��B

�@��ʂɗN���o����Q���Ȃǂ̓��ٓ_�́A�������i�āj�����ā����i���j�Ȃ鐳�����ɂ���āA��0�����i��0�j�ɂ��ꂼ�ꓯ�������̗N���o����Q�������݂��镡�f���x�|�e���V�������f�i�āj�Ɏʑ�����܂��B

�@�܂���d�N���o���͗N���o���̋����₻�̕����͕ω����邪��0�����i��0�j�ɓ�d�N���o���_�����݂��镡�f���x�|�e���V�������f�i�āj�Ɏʑ�����܂��B

�@��ʓI�ȂQn�d�N���o���͂Qm�d�N���o��(�������j��g�ݍ��킹�����̂Ɏʑ�����܂��B

�m�ؖ��͎Q�l�����P�U�D�Ȃǂ��Q�Ɓn

�@���̂悤�ȓ��p�ʑ��̕��@���g���ƁA���ʂɂ����邠��ȒP�Ȍ`�̒f�ʂ�L���钌��̂̂܂��̗��ꂪ�m���Ă���ƁA�Ėʂɂ����鑼�̌`�̒f�ʂ�L���钌��̂̂܂��̗����m�邱�Ƃ��ł���B

�@�Ⴆ����}���p���������������E�����Ƃ��闬��̉���������̂͊ȒP�ł͂���܂���B���̗l�ȗ����\�����f���x�|�e���V�����͕��G�Ȋ��Œ��ڋ��߂�̂�����߂č����ł��B

�@�Ƃ��낪�~���̂܂��̗���͗ǂ��m���Ă��܂��B���̋��E�����������f���x�|�e���V�����͊ȒP�Ɍ����邱�Ƃ��ł��āA��������r�I�ȒP�Ȋ��ŕ\���܂��B�܂��~��������}���p�����������Ɏʑ���������ȒP�Ȋ��ł��B���̓�̊ȒP�Ȋ���g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A�}���p�����������̂܂��̗����\���ƂĂ����G�ȕ��f���x�|�e���V������������ƌ������Ƃł��B���ꂪ�q��H�w�̓������_�ŕ��f���_�����p����闝�R�ł��B

�@�������A���̌`���G�ɂȂ�Ɖ~���痃�^�֕ϊ�����ʑ�����T���͈̂�ʂɓ���Ȃ�܂��B�ʑ��ɂ��Đ��藧�l�X�Ȓ藝���X�̓T�^����Q�l�ɂ��Ȃ���A���s����ʼn~�����̗��^�Ɏʑ���������ߎ��I�Ɍ����Ȃ���Ȃ�܂���B�ʑ����������鍢����l�����Ă��A��ʓI�Ȍ`��̗��^�ɑ��镡�f���x�|�e���V�����ڌ����邱�Ƃɔ�ׂ���ꡂ��ɊȒP�ł��B

�@

�i�Q�j���s��l������p���Ȃ��闬��ւ̎ʑ�

�P�D�����ʂ̕��s��l�����ĕ��ʂ̂X�O�x�̊p���Ȃ��闬��Ɏʑ����邱��

�@����͂����ʂɂ����Ă����̐������ɑ��x�t�ŗ�����l����\�����f���x�|�e���V�������i���j�m�ʍe�u�Q��R(�J���}���Q��ƍR��)�v�P�D(�R)�P�D�Q�Ɓn

���T�D�i�Q�j�Q�D�ŏq�ׂ��������i����0.5�̏ꍇ�j

�ɂ��ĕ��ʏ�Ɏʑ�����悢�B

�@�������ē����镡�f���x�|�e���V�������f�i�́C�Łj�̎��������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��̓ĕ��ʂ̊p���Ȃ��闬��̓����x�|�e���V�������ƌ��Ȃ���B�܂����f�i�́C�Łj�̋��������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��̓ĕ��ʂ̊p���Ȃ��闬��̗����ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B

�@�����ł��t��2.5���^���Ƃ��āA�O�߂Ő��������m�Е��ʂ̊i�q���n���m�����ʂ̗����i��(x,y)�����j�Ɠ����x�|�e���V�������i��(x,y)�����j�n�̊W��}�������

�ƂȂ�B���̂悤�ɂ��ē���ꂽ�����ʂ̓��|�e���V�������Ɨ������ʑ����ā���0.5�ɂ���ăĕ��ʂɎʑ������

�ƂȂ�B����͎ʑ��Ё����i���j�Ƀā����i���j�̋t���������i�āj��g�ݍ��킹�����̂�����

�ƂȂ�B���f�i�āj���ĕ��ʂɂ����Ċp���Ȃ��闬���\�����f���x�|�e���V�����ł���B���f�i�āj�̊��`����̓I�ɕ`�������̂��ŏ��ɏq�ׂ��Е��ʂ̊i�q�����ĕ��ʂ֎ʑ�������ƂȂ�B������A�O�߂ŏq�ׂ��Ёf���ʂƂ̊W�Ƃ��ĕ\����

�ƂȂ�B�U�D�i�P�j�P�D�Œ��ӂ����悤�ɃЕ��ʂƃЁf���ʂ͓������̂ł��B

�@���p�ʑ��̗��̗͊w�ւ̉��p�ōł����ӂ��ׂ����m�Е��ʁ������ʁ��ĕ��ʁi�܂�Ёf���ʁ��ĕ��ʁj�ւ̎ʑ��n���m�����ʁ��ĕ��ʂւ̎ʑ��n���������Ȃ����Ƃł��B���̓�̎ʑ��̈Ⴂ�𗝉����Ȃ��Ɨ����_�ŗp��������@���Ȃ��Ȃ������ł��܂���B

�Q�D�����ʂ̕��s��l�����ĕ��ʂ�270�x�̊p���Ȃ��闬��Ɏʑ����邱��

�@����������ʂɂ����ĕ��s����\�����f���x�|�e���V�������T�D�i�Q�j�R�D�ŏq�ׂ��������i����1.5�̏ꍇ�j�ɂ��ĕ��ʏ�Ɏʑ�����悢�B�菇�͑O���Ɠ����Ȃ̂ŁA�t��2.5���^���̏ꍇ�̊W�}�����������B

�@���̐}�ł��m���f���x�|�e���V�����̓����x�|�e���V�������Ɨ����̎ʑ��}�n���m���W�i�q�̎ʑ��}�n�����Ă��邽�ߗ��҂̈Ⴂ���ڗ����Ȃ��B���̂��߁A�T�D�i�Q�j�R�D�̍��W�ʑ��}���E���̂��̂ɕς��č���x�`���Ă݂��

�ƂȂ�B

�@�@�ϊ���̃ĕ��ʂ̍��W���i�q��ɂȂ���������}�̕����A�Ėʍ��W�l�Ɠ����x�|�e���V�������E�����������Ƃ̊W���ǂ�����B���̂��߁A����͍��W�ϊ��}�͉E���̂��̂�p���邱�Ƃɂ����B

�R�D�p�ɂ����闬��

�@�O���̃ĕ��ʂɂ��������f���x�|�e���V����

�ɂ����āA����1�̏ꍇ�͊p�̊J���p�����������ȃR�[�i�[����闬��

�ƂȂ�A�P�������Q�̏ꍇ�̓ĕ��ʏ�ł̊J���p�������傫�ȃR�[�i�[����闬��

�ƂȂ�B

�@�ʍe�Ő��������悤�ɕ��f���x�|�e���V�������f���ĂŔ����������̂̓ĕ��ʂɂ��������f���x�ƂȂ�B

�@���̂Ƃ������P�̏ꍇ�ɂ̓ā�0�ł����f�^���ā�0�ƂȂ藬���͗�ƂȂ�̂ŁA�p�͗��ݓ_�ƂȂ�B����A�P�������Q�̏ꍇ�ɂ̓ā�0�ł̗����́��ƂȂ�B

�@�x���k�[�C�̒藝�ɂ��Ƃ����P�̏ꍇ�ɂ̓ā�0�̓_�̈��͂͗L���Ȓl�ƂȂ���Ȃ��B

�@�������P�������Q�̏ꍇ�ɂ̓ā�0�ɂ����鈳�͂́|���ƂȂ�B�܂����̓_�ł͗����ɉ����Ė�����̈��͌��z�����݂��邱�ƂɂȂ�B�܂�A������p�����R�[�i�[��ǂɉ����ĉ��ɂ͖�����̈��͌��z�ɂ���ė��̗̂��������ς��Ă��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����̗��͕̂K�����k���������Ă���̂ŁA������̈��͌��z�Ō݂��ɉe�����y�ڂ��������Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂薳����̑��x�A������̈��͌��z�͌����ɂ͑��݂ł��Ȃ��̂������̗��̂������̖@���ɏ]�����ŏ��̕�����ۂ����܂ܗ��ꋎ�낤�Ƃ����B���̂��߂ɗ���͕ǂ��甍�����A�Q���������悪�`�������B�����̈����`�������ƁA����͊��炩�ȃJ�[�v��`���ėL���ȑ��x�ŗ���邱�Ƃ��ł���B

���̎����́A�����_���l�@����Ƃ��d�v�ł��B

�@

�i�R�j���ɕ��s�ȗ�����~������̗���֎ʑ��@�@

�P�D�~�̒��S�����_�̏ꍇ

�@����͂����ʂɂ����ĕ��s����\�����f���x�|�e���V����

���T�D�i�R�j�P�D�̐�����

�ɂ��ĕ��ʏ�Ɏʑ�����悢�B

�@�������ē����镡�f���x�|�e���V�������f�i�́C�Łj�̎��������瓾���郳�f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��̓ĕ��ʏ�̉~������̗���̓����x�|�e���V�������ƌ��Ȃ���B�܂����f�i�́C�Łj�̋��������瓾���郵�f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��̓ĕ��ʏ�̉~������̗���̗����ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B

�@�����ł��t��5.0���^���Ƃ��ăЕ��ʂ̊i�q���Ƃ����ʂ̗����m��(x,y)�����n�Ɠ����x�|�e���V�������m��(x,y)�����n�̊W��}�������

�@����͕ʍe�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�P�D�i�Q�j�P�D�Ő��������悤�ɂ��Ƃ��ƕΔ����������ɋ��E������K�p���邱�Ƃœ����܂����B

�@�������Ƃ��A���̎���̗����\���ȒP�ȕ��f���x�|�e���V�����ɁA����܂��ȒP�Ȃ����ʏ�̕����ĕ��ʏ�̉~�Ɏʑ���������d�ˍ��킹�Ă�������ƌ������Ƃł��B

�@�܂��Ɏ菇�ɏ]���ċ@�B�I�ɂł���Ƃ����Ƃ��낪�A���f���_�̓��p�ʑ����З͂���R���ł��B

�Q�D�~�̒��S����0�̏ꍇ

�@����͕ʍe�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�P�D�i�S�j�̓��e���A��L�Ɠ����悤�ɂ��ĕ��f���ʂ̎ʑ��W�ʼn��߂����������Ȃ̂Ő����͏ȗ����܂��B

�@

�i�S�j�~������̗������̗���Ɏʑ�

�@���s��l�������Ȍ`��̋��E�ʂ̎���̗���Ɏʑ����邱�Ƃ���ł����A���̗͊w�œ��p�ʑ��̈З͂����������̂́A���s���ł͂Ȃ��������Ȍ`��̋��E�ʎ���̗�����A����ɕʂȌ`��̋��E�ʂ̎���̗���Ɏʑ����邱�Ƃł��B����͂����ʂƂ����ʁA�����ʂƃĕ��ʂƓ�̎ʑ���g�ݍ��킹�ĊW�Â����܂��B

�P�D�z�������i����0�j�ꍇ

�@�����ʂɂ����Ă����̐������ɑ��x�t�ŗ�����l�����̌��_�ɔ��a���̉~�����������Ƃ��A���̎���̗����\�����f���x�|�e���V�������i���j���R�D�i�P�j�ŏq�ׂ��悤��

�ƂȂ�B

�@�U�D�i�P�j�P�D�ŏq�ׂ��悤�ɁA���̕��f���x�|�e���V�������i���j���T�D�i�S�j�P�D�̐������������i�āj�ɂ���ăĕ��ʏ�̕��f���x�|�e���V�������f�i�āj�Ɏʑ�����悢�B�܂�

�ł���B

�@����ɋ�̓I�Ȋ��Ă͂߂�B�܂��A���a���̉~���̎���m|��|�����n�̔C�ӂ̓_���̕��ʂ̌��_�ɐ����ɒu���ꂽ����4���̕��̎���Ɏʑ����鐳�������T�D�i�S�j�P�D�ŏq�ׂ��W���[�R�t�X�L�[�ϊ�

�ł������B�Ă̈�̒l�ɑ��Ă��̓�̒l���Ή����Ă��邪�A�����ł͉~�̊O���m|��|�����n�������l���Ă���̂Ł{�����̕��݂̂�I��ł���B

�@���̎ʑ�����O�L�̕��f���x�|�e���V�����ɑ�������

�ƂȂ�A�Ėʏ�ł̕��f���x�|�e���V�������f�i�āj��������B���̕��f���x�|�e���V�������f�i�́C�Łj�̎��������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��̓ĕ��ʂɂ����镽�̎���̗���̓����x�|�e���V���������A���������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��͗�����\���B

�@�t��0.5���^���̏ꍇ���m�Ёf���ʂ̊i�q���n���m�����x�|�e���V�������i���f(x,y)�����j�Ɨ����i���f(x,y)�����j�n�̊W��}�������

�ƂȂ�B���̏ꍇ�A���W�ϊ��������i�q��������̐}�ɏd�Ȃ��Ă��܂����W�ϊ��̗l�q������ɂ������A������U�D�i�R�j�P�D�̋t���s���������ł��B���҂̈Ⴂ����������ĉ������B

�Q�D�z��������ꍇ

�@���ɏz��������ꍇ���l���Ă݂�B�R�D�i�P�j�ŏq�ׂ��悤�ɏz�������~������̗����\�����f���x�|�e���V������

�ƕ\�����B

�@���̎��ɑO�L�̎ʑ������������

�ƂȂ�A�Ėʏ�ł̕��f���x�|�e���V�������f�i�āj��������B

�@����������Ƌ����ɕ����邽�߂ɂ���ɕό`����Blog���́m�n�����̎��������q���i�́C�Łj�A���������hm�i�́C�Łj�A��Βl�����i�́C�Łj�A�Ίp���Ɓi�́C�Łj�Ƃ��āA�T�D�i�S�j�Q�D�̌v�Z���ʂ𗘗p�����

�ł��邩��

�ƂȂ�B

�@�t��5.0���^���ŁA����4���t�̏ꍇ�ɂ����m�Ёf���ʂ̊i�q���n���m�ĕ��ʏ�̓����x�|�e���V�������i���f(x,y)�����j�Ɨ����i���f(x,y)�����j�n�̊W��}������

�@��ʂɊȒP�Ȑ}�`���畡�G�Ȑ}�`�ւ̎ʑ��������A���̋t�̊��̕������G�ɂȂ�B�Ё����i���j��Ёf�����f�i�āj�̋t�������߂�̂͗e�ՂłȂ��̂ŏ�}�ł͏ȗ������B

�@���̗�Ɍ�����悤�ɁA�Ō�ɓ����镡�f���x�|�e���V�����͕��G�Ȋ��ŁA����ڋ��߂�̂͂���߂č���ł��B���̂悤�ȕ��G�ȉ��ł��ȒP�Ȏʑ����J��Ԃ����œ�����ƌ������Ƃ��A�ʑ��ϊ��𗘗p����ő�̃����b�g�ł��B

�@�ȉ��ɁA�t��5.0���^���Ƃ�������2���t������6���t�̏ꍇ��}������B�菇�͓����Ȃ̂ŁA�Е��ʂ�Ёf���ʂւ̎ʑ��W���͏ȗ����Ă����ʂƃĕ��ʂɂ��Ă̂ݎ����B

�@�z���̑���Ƌ��ɗ��ݓ_���ǂ̗l�ɕω����邩�ɒ��ӁB����4���t�ł͗��ݓ_�͕����痣��āA���̎���ɉ�]���闬�ꂪ�t������悤�ɂȂ�B

�R�D�d�v�Ȓ���

�@�����łU�D(�P)�P�D�ŋ����������Ƃ��m�F���Ă����܂��B������u���i���j�����i���C���j�{�����i���C���j�������Ƌ����͂��ꂼ��ʁX�����f�i���j�̎������f�i�́C�Łj�Ƌ������f�i�́C�Łj�֕ϊ������B�v�Ƃ������Ƃł��B

�@���܂ł̗�ł͕��f�ϐ��̂܂܂ŁA�ʑ�����K�����ĐV�������W�ɂ����镡�f���x�|�e���V���������߂��B�Ⴆ�ΑO���̗�ł�

�̗l�ɁB����������ł��u���i���j�̎����Ƌ���������������Ă��f�i�́C�Łj�̎����Ƌ����ɕϊ�����邱�Ɩ����B�v�ƌ������Ƃ����Ăł͂���܂���B

�@��L�̒��ӂ��m���߂邽�߂ɐ����\���ŕ\���������ŕϊ����Ă݂�B

�@���̌v�Z�͖ʓ|�ł���

�ł��邱�Ƃɒ��ӂ���ƁA�����w�i�́C�Łj�Ƃ����x�i�́C�Łj�̂�������������ł�����A���i���j�̎��������i���C���j�͂��̂܂܂��f�i�āj�̎��������f�i�́C�Łj�ցA���i���j�̋��������i���C���j�͂��̂܂܂��f�i�āj�̋��������f�i�́C�Łj�֕ϊ�����邱�Ƃ�����܂��B���ꂼ��̕����������ŕϊ����Ă���̂ŋ��������荬���鎖�͂���܂���B

�@

�i�T�j�~������̗�����X����������̗���Ɏʑ�

�P�D�z�������i����0�j�ꍇ

�@�����ʂɂ����Ă����̐������ɑ��x�t�ŗ�����l�����̌��_�ɔ��a���̉~�����������Ƃ��A���̎���̗����\�����f���x�|�e���V�������i���j���R�D�i�P�j�ŏq�ׂ��悤��

�ł������B

�@�܂��A���a���̉~���̎���m|��|�����n�̔C�ӂ̓_���̕��ʂ̌��_�Ɋp�x���ŌX���Ēu���ꂽ����4���̕��̎���Ɏʑ����鐳�������T�D�i�T�j�P�D�ŏq�ׂ����ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ�

�ł���B�Ă̈�̒l�ɑ��Ă��̓�̒l���Ή����Ă���̂ł��邪�A�����ł͉~�̊O���m|��|�����n�������l���Ă���̂Ł{�����̕��݂̂�I��ł���B

�@���̎���O�L�̕��f���x�|�e���V�����ɑ������Ėʏ�ł̕��f���x�|�e���V�������f�i�āj��������B

�������A���̎��������Ƌ����ɕ�������͖̂ʓ|�Ȃ̂ŁA�����\���ŕϊ������

�ƂȂ�B

�@�t��5.0���^���̏ꍇ���m�Ёf���ʂ̊i�q���n���m�����x�|�e���V�������i���f(x,y)�����j�Ɨ����i���f(x,y)�����j�n�̊W��}�������

�@���̐}�̔w�i�ɕ`���Ă�����W�i�q���̕ω��Ɨ����̕ω����ǂ̗l�ɑΉ����Ă��邩�ǂ��ᖡ���Ă��������B���̐}�͓��E�k���E���S���̂̈�l�����ɕ����X���Ă������Ƃ��̗���̗����Ɠ����x�|�e���V�������̗l�q��\���Ă���B�@

�Q�D�z��������ꍇ

�@�z�������~������̗����\�����f���x�|�e���V������

�ł������B���̎��ɑO���̎ʑ������������

�ƂȂ�B

�@�t��5.0���^���Ƃ�������1���t�A����2���t�A����3���t�A����4���t�A�̏ꍇ��}������B�菇�͓��l�Ȃ̂ŁA�����ʂƃĕ��ʂɂ������m���W�i�q���n���m�����x�|�e���V�������E�����n�̊W�}�̂ݎ����B

�@��E�}�̕��̌�[�ɒ��ڂ��Ă��������B�~������̏z���̑傫��������ƁA���̌�[�Ɏʑ������~����̓_�ɗ��ݓ_����v�����邱�Ƃ��ł���B���̂Ƃ����̌�[�̗���͕����犊�炩�ɗ��ꋎ�邱�ƂɂȂ�B

�@�����S�̏z�ɂ��Ă̐}�͋��P�I�ł��B�U�D�i�P�j�Q�D�Œ��ӂ����悤�ɁA�z�̑傫���͓��p�ʑ��ɂ���ĕω����Ȃ��̂ŕ�����ɂ��Ă������z�������B�t������z���傫���Ȃ�ɂ�ĉ~���╽�̏㑤�̗��������ɂȂ艺�����a�ɂȂ�B�܂�㑤�̗��������債�A�����̗�������������B����́A�x���k�[�C�̒藝��p����ƁA��ʂ̈��͂����������ʂ̈��͂����傷�邱�Ƃ��Ӗ�����B���̂��߉~���╽���������̗́i�g�́j�͏z�Ƌ��ɑ��傷���B���ꂪ�S�D�i�Q�j�P�D���N�b�^�E�W���[�R�t�X�L�[�̒藝�������Ă��邱�Ƃł��B

�m�⑫�����n

�@�z�����݂���Ƒ��x�|�e���V�����ʂ͉~�╽�̎�����������ƂȂ�A�����x�|�e���V�������i�F���j�͂ǂ����ŐH���Ⴂ�������܂��B�����������ɂ����Ă������x�|�e���V�����ʂ̌��z�i�������Ԋu�j�͘A���I��������͂���܂���B

�@�}�`�`��\�t�g�̓����̂��߂ɁA��}�̉~������ł͂����̕��̕����ŐH������Ă��܂��B�����̕�����ł͑O���̏㑤�ƌ�[�t�߂̉����ŐH������Ă��܂��B���̂悤�����x�|�e���V�����ʂ̓������͂ǂ����ŐH���Ⴂ��������̂ŁA����͓����x���ݼ�ِ��͏ȗ����ė����݂̂�}�������B

�@

�i�U�j�~������̗�����~�ʗ�����̗���֎ʑ����邱��

�P�D�~�ʗ�����̗���̉�͂̎菇

�@�~�ʗ�����̗������͂���ɂ�

�@�@�i�`�j���̌��}�`�i�����ʁj�Ƃ��ĕϐS�������a�̈قȂ�~��p����B

�@�@�i�a�j�ϐS�����~���̎���̗���i�����ʁj��\���V�������f���x�|�e���V�������߂�B

�@�@�i�b�j�����ʏ�̕��f���x�|�e���V�������ʑ����ɂ���ăĕ��ʏ�̕��f���x�|�e���V�����ɕϊ�����B

�Ƃ����R�̎菇���K�v�ł��B

�@�U�D�i�S�j�̏ꍇ�ƈႤ�̂́i�`�j�Ɓi�a�j�ł����āA�i�b�j�͂U�D�i�S�j�ŗp�����̂Ɠ����W���[�R�t�X�L�[�ϊ���p���܂��B�B�i�`�j�i�a�j�i�b�j�̎菇����������Ɩ킩��Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�����̈Ⴂ�ɒ��ӂ��ĉ������B�U�D�i�X�j�P�D�Ő�������J���}���E�g���t�c���̏ꍇ�́i�b�j�̎ʑ������ʂȂ��̂��g���܂��̂ŁA�����Ɣ�r�����Ɨǂ�����܂��B

�Q�D�~�ʗ��ɂ��邽�߂̕ϐS�����~

�@�����ł��T�D�i�S�j�ŏq�ׂ��̂Ɠ����W���[�R�t�X�L�[�ϊ���p���܂��B�������A�ʑ����̂����ʂɂ�����~�����}�̗l�ɂ��̒��S����0���i0�C���j�ɂ��炵�����̂ɂ��܂��B���̂Ƃ��~�����_��A���i���C0�j�Ƃ�C���i�|���C0�j��ʂ�l�ɂ��܂��B���̗l�ɂ���̂́A���̓_���ĕ��ʂ̉~�ʗ��̒[�_�Ɏʑ�����邩��ł��B��������Ɖ~�̔��a�� �i��2�{��2�j0.5 �ƂȂ��ď����傫���Ȃ�܂��B

�@�����Œ��ӂ��ė~�������Ƃ́A�ʑ����邚���ʂ̌��~��ς��܂����A�����ʂ��ĕ��ʂ֎ʑ�������͓����W���[�R�t�X�L�[�ϊ���p���邱�Ƃł��B���}����������A���̂悤�ɐݒ肵�������ʏ�̉~���ĕ��ʂ̉~�ʗ��Ɏʑ�����邱�Ƃ�����܂��B���̂��߉~�ʗ��̗�������4����4�ƂȂ�܂��B

�@�ȉ��̐}������1�A����0.4���Ƃ��ĕ`�������̂ł��B

�@��}�͕��G�ł����A�~�ʗ��̉����̕����̃��[�}���ʂ��̎���Ōq���ς���Ă���A���lj��}�̗l�ɂȂ�܂��B

�@���̂Ƃ��A�ʑ����̐����\��

�ɑ�����Ă݂�Β����ɉ���悤�ɁA�}���̓_��A���i���C0�j�͓_��A���i2���C0�j�ցA�_��C���i�|���C0�j�͓_��C���i�|2���C0�j�֎ʑ�����܂��B�܂��~�̍ŏ�_��B���i0�C���{�i��2�{��2�j0.5�j�ƍʼn��_��D���i0�C���|�i��2�{��2�j0.5�j�͂ǂ�����_��B����D���i0�C2���j�֎ʑ�����܂��B

�@���̂Ƃ������i��j�𗃌����Ŋ������l���L�����o�[���ƌ����܂����A�ĕ��ʂ̉~�ʗ��̃L�����o�[���

�ƂȂ�܂��B

�R�D�����ʉ~������̗���̕��f���x�|�e���V����

�@�����ʂ̌��~���ς��܂�����A���W�ϊ�����O�̂����ʏ�̉~������̗����\�����f���x�|�e���V�������V�����ʒu�̉~������̗����\�����f���x�|�e���V������p���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�~�̒��S�����_���炚0�ֈړ����A�~�̔��a��������i��2�{��2�j0.5�ɂ����~������l�����ɂ������Ƃ��̕��f���x�|�e���V�����͕ʍe�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�P�D�i�S�j�Ő��������悤�ɂ����i���|��0�j�m�܂肘�͂��̂܂܂ŁA�������|���Łn�Œu�������A�����i��2�{��2�j0.5�Œu��������悢�B�R�D�i�P�j���U�D�i�S�j �Q�D���Q�l�ɂ��āA�z�������݂����ʂ̏ꍇ��������

�ƂȂ�B���̕��f���x�|�e���V�������瓱����闬����O���̂����ʏ�̍��W�i�q�ɏd�˂ĕ`�������̂������Ŏ����B

�S�D�ĕ��ʉ~�ʗ�����̗���̕��f���x�|�e���V����

�@�O���ŋ��߂������ʂ̕��f���x�|�e���V�������ĕ��ʂ̕��f���x�|�e���V�����Ёf�����f�i�āj�ɕϊ�����B���̂Ƃ��p������W�ϊ����́A�T�D�i�S�j�Q�D�Ő��������W���[�R�t�X�L�[�ϊ��ł��B�����Ő��������l�ɑO���̎��̂��Ƃ���

�ɂ���ă̂ƃłɒu��������悢�B�u�����������͒������G�ɂȂ�̂ŏȗ����邪�A�O�����i���j�̂��Ƃ��ɑ�����邾���ł��B�������ē����镡�f���x�|�e���V�������f�i�āj�̎��������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��������x�|�e���V�������A���������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��������ƂȂ�܂��B

�T�D����̗l�q

�@���̗l�ɂ��ē���ꂽ�����ʂƃĕ��ʂ̗����}���ȉ��Ɏ����B�����Ŏ����}�͑S������1���A����0.4���A�t��5.0���^���̏ꍇ�ł��B���̂Ƃ��~�ʗ��̗�������4���A���2���ƂȂ�܂��B

�@�ȉ��̐}�ŁA�����ʂ̗����ƍ��W�i�q�����A���ꂼ��ǂ̗l�Ƀĕ��ʂ̗����ƍ��W�i�q���֕ϊ�����邩���m���߂Ă��������B �U�D�i�S�j�������W���[�R�t�X�L�[�ϊ���p���Ă��܂����A�~���̑傫���ƈʒu���ς�����̂ŗ����̗l�q���ς���Ă��܂��B���̂��߃ĕ��ʂł͉~�ʗ�����̗���ɂȂ����B

�@�ŏ����z����0�̏ꍇ�̗����}�������B�����Ɖ��E�}�̍��W�i�q�����ς��Ă��邪�A�ǂ���������W���[�R�t�X�L�[�ϊ��ł��B

�@�ȉ��̐}������1�A����0.4���A�t��5.0�ŏz�l������0.5�~4�t���A����1�~4�t���A����1.5�~4�t���A����2.0�~4�t���̗����}�ł��B�����̐}�ł͗������̓������̊�_�́A�������K�����ݓ_��ʂ�悤�ɒ�������Ă��܂��B���W�i�q���ʑ������l�q�͓����Ȃ̂ŁA����͍��W�i�q���ȗ����ė����̂L���B

�@��E�}������4�t�����W���[�R�t�X�L�[�̉��������Ă��闬��ł��B

�@�t������z������ɑ傫���Ȃ�Ǝ��}�̂悤�ɂȂ�B

�@

�i�V�j�~������̗�����X�����~�ʗ�����̗���֎ʑ����邱��

�P�D�X�����~�ʗ��ɂȂ邽�߂̕ϐS�����~

�@�����ł͍��W�ϊ����Ƃ����T�D�i�T�j�Ő����������ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ���p���܂��B

�@�U�D�i�U�j�P�D�ŏq�ׂ��菇�i�`�j�̎ʑ����̂����ʂɂ�����~�����}�̗l�Ɏ��܂��B�~�̒��S����0���i���sin���C���cos���j�ɂ��炵�A���܂��~�����_��A���i���cos���C�|���sin���j�Ƃ�C���i�|���cos���C���sin���j��ʂ�l�ɂ��܂��B���̗l�ɂ���̂́A���̓_���ĕ��ʂ̉~�ʗ��̒[�_�Ɏʑ�����邩��ł��B��������Ɖ~�̔��a��

�i��2�{��2�j0.5 �ƂȂ�܂��B

�@���}������1�A����0.2���̏ꍇ�ł��B

�@�ʑ����̐����\��

�ɑ�����Ă݂�Β����ɉ���悤�ɁA�}���̓_��A���i���cos���C�|���sin���j�͓_��A���i2���cos���C�|2���sin���j�ցA�_��C���i�|���cos���C���sin���j�͓_��C���i�|2���cos���C2���sin���j�֎ʑ�����܂��B�܂��_��B���i�i�i��2�{��2�j0.5�{���j�sin���C�i�i��2�{��2�j0.5�{���j�cos���j�Ɠ_��D���i�|�i�i��2�{��2�j0.5�|���j�sin���C�|�i�i��2�{��2�j0.5�|���j�cos���j�͂ǂ�����_��B����D���i2���sin���C2���cos���j�֎ʑ�����܂��B

�@���̂��߁A���̏ꍇ���ʑ���̉~�ʗ��̗�������4���A�L�����o�[�i��j��2���ƂȂ�܂��B

�Q�D�����ʉ~������̗���̕��f���x�|�e���V����

�@�����ʂ̌��~���ς��܂�����A���W�ϊ�����O�̂����ʏ�̉~������̗����\�����f���x�|�e���V�������V�����ʒu�̉~������̗����\�����f���x�|�e���V������p���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�~�̒��S�����_���炚0���i���sin���C���cos���j�ֈړ����A�~�̔��a��������i��2�{��2�j0.5�ɂ����~������l�����ɂ������Ƃ��̕��f���x�|�e���V�����͕ʍe�u�Q��R�i�J���}���Q��ƍR�́j�v�P�D�i�S�j�Ő��������悤�ɂ����i���|��0�j�Ɂm�܂肘�����|���sin���ɁA�������|���cos���Ɂn�u�������A�����i��2�{��2�j0.5�ɒu��������悢�B�T�D�i�T�j�Q�D���Q�l�ɂ��āA�z�������݂����ʂ̏ꍇ�������ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

���̕��f���x�|�e���V�������瓱����闬���m���i���C���j�����̋Ȑ��Q�n�͌�Ŏ����܂��B

�R�D�ĕ��ʉ~�ʗ�����̗���̕��f���x�|�e���V����

�@�O���ŋ��߂������ʂ̕��f���x�|�e���V�������ĕ��ʂ̕��f���x�|�e���V�����Ёf�����f�i�āj�ɕϊ�����B���̂Ƃ��p������W�ϊ����́A�T�D�i�T�j�Q�D�Ő����������ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ��ł��B�����Ő��������l�ɑO���̎��̂��Ƃ���

�ɂ���ă̂ƃłɒu��������悢�B�u�����������͒������G�ɂȂ�̂ŏȗ����邪�A�O�����i���j�̂��Ƃ��ɑ�����邾���ł��B�������ē����镡�f���x�|�e���V�������f�i�āj�̎��������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��������x�|�e���V�������A���������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��������ƂȂ�܂��B

�S�D����̗l�q

�@��������1���A����0.2���A�t��5.0���^���̏ꍇ�ɂ��āA�����ʂƃĕ��ʂ̗����}�������B�U�D�i�T�j���������ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ���p���Ă��܂����A�~���̑傫���ƈʒu���ς�����̂Ńĕ��ʏ�ł͗�����4���A�2���̉~�ʗ�����̗���ɂȂ�B

�@�܂��ŏ��ɁA�}���p��20���ɌŒ肵�ėl�X�ȏz�����ꍇ�̗����}��`���Ă݂�B

�@�z�͎��Œ�`������s��P�ʂƂ��Ď����Ă��܂��B

��s���V�D�i�R�j�R�D�Ő����������ݓ_�����[�`�Ɉ�v����Ƃ��̏z�l�ŁA�Y�����̂������ݓ_�istagnation point�j�̂����Ӗ�����B

�@

�@�����}���V�D�i�P�j�R�D�Ő��������W���[�R�t�X�L�[�̉��������闬��ł��B����[�̗����������犊�炩�ɗ��ꋎ���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B

�t������z�̒l���傫���Ȃ�ƁA���}�̗l�ɗ��̎������]���Ȃ��痃�Ƌ��ɓ������̗v�f���o�Ă���B

�@���ɁA�}���p����10����30���ƕς��āA������W���[�R�t�X�L�[�̉��������藧�ꍇ��`���Ă݂�B���̏ꍇ�t������z�l�͗��ݓ_�����[�`�Ɉ�v����Ƃ��̏z�l��s�ɂȂ�܂��B

�@

�i�W�j�~������̗���������i�W���[�R�t�X�L�[���j����̗���֎ʑ����邱��

�P�D�}���p�E�L�����o�[�E�����̂��闃�`�i�W���[�R�t�X�L�[���j�֎ʑ�����錳�̉~

�@���W�ϊ������T�D�i�T�j�Ő����������ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ������̂܂ܗp����悢�B

�@�ʑ����̂����ʂɂ�����~�����}�̗l�ɂƂ�܂��B�~�̒��S�����}�̗l�ɂ�0���i���cos���|�o���{�i��2�{��2�j0.5�pcos�i���{���j�C�|���sin���{�o���{�i��2�{��2�j0.5�psin�i���{���j�j�ɂ��炵�A���܂��~�����_��A���i���cos���C�|���sin���j��ʂ�l�ɂ��܂��B���������͌}���p�A����������-1�i���^���j�ł��B��������Ɖ~�̔��a�� ���{�i��2�{��2�j0.5 �ƂȂ�܂��B

�@���̗l�ɂ���̂́A�`�_���ĕ��ʂ̗��̌㉏�Ɏʑ�����A���̑傫�������邱�ƂŃL�����o�[��ς��A���߂��邱�Ƃŗ��̌��݂�ω������A�������O�����ۂ݂�тт����`�������ł��邩��ł��B���̗��^���W���[�R�t�X�L�[���ƌ����܂��B

�@���}������1�A����0.2���A����0.15���A����30���A����tan-10.2��11.31���̏ꍇ�ł����A���W�i�q�̕ϊ������l�q�����L�̎������[���ł���B

���̂Ƃ��A�ʑ����̐����\�����U�D�i�V�j�P�D�̏ꍇ�Ɠ����ł�����

�ɂ���Ă����ʂ̌��~���ĕ��ʂ̂ǂ��Ɏʑ�����邩�v�Z�ł��܂��B

�@�L�����o�[2����0�ł���0�̏ꍇ���Ώ̗��Ƃ����܂����A���̏ꍇ�ŗ����̃p�����[�^����^�����Ƃ��ɗ�������4������ǂꂭ�炢�ω����邩���ׂĂ݂܂��B���}�͂���1�A����0�A����0.15�A����0���Ƃ����Ώ̗��̕ϊ��}�ł��B

�@���~�̍��[��C'���i�|���|2���C0�j�̓�C'���i�|2���|4��2�^�i���{2���j�A0�j�̓_�Ɏʑ�����A�E�[��A���i���C0�j�̓�A���i2���C0�j�Ɏʑ������B���̂��ߗ�������4������4���{4��2�^�i���{2���j�ƂȂ�B�Ⴆ�A����1�A����0.15���̏ꍇ4����4.069���ɂȂ�B

�@�����Ƃ��̗̈�͂����ʂ���ĕ��ʂւ̎ʑ��ŋ������k�ޏꏊ�Ȃ̂ł��̍��͂��܂�ڗ������A�������͂قڂ��̂܂�4���ɋ߂��l�ɂȂ�A�L�����o�[���ق�2���ɋ߂��l�ɂȂ�܂��B���̌��ʂ͎�ɗ��̌��݂Ɍ�����B���̂��߁A�ʑ���̃W���[�R�t�X�L�[���̗������͂ق�4���A�L�����o�[�i��j���ق�2���ŋߎ��ł��܂��B

�@���Ȃ݂ɂ���1�A����0.2���A����0.15���A����10���Ƃ����ꍇ�̕ϊ��}�͉��}�̗l�ɂȂ�܂��B

�@

�m�⑫�����n

�@�����̃p�����[�^�̒�`�̎d���ɂ͐F�X�Ȃ��̂�����܂��B���L�̒�`�͂��̈��ł��B

�����āA��l���̗���̕����Ɨ����̐����p���}���p��(angle of attack)�ƌĂԁB

�@��L�W���[�R�t�X�L�[���ł̒�`�́A���̒�`�Ƃ͔����Ɉ���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B

�Q�D�����ʉ~������̗���̕��f���x�|�e���V����

�@�����ʂ̌��~���ς��܂�����A���W�ϊ�����O�̂����ʏ�̉~������̗����\�����f���x�|�e���V�������V�����ʒu�̉~������̗����\�����f���x�|�e���V������p���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�~�̒��S�����_���炚0���i���cos���|�o���{�i��2�{��2�j0.5�pcos�i���{���j�C�|���sin���{�o���{�i��2�{��2�j0.5�psin�i���{���j�j�Ɉړ����A�~�̔��a�� ���{�i��2�{��2�j0.5 �ɂ����~������l�����ɂ������Ƃ��̕��f���x�|�e���V�����ɂȂ�܂��B�ȑO�Ɠ��l�ɒ��S���W�����炵���a��ς���悢�̂ŏz�������݂���ꍇ�̂����ʂɂ����镡�f���x�|�e���V�����͈ȉ��̂悤�ɂȂ�B

���͕��G�ɂȂ�܂����A�l�������̂͒P���ł��B���̕��f���x�|�e���V�������瓱����闬���m���i���C���j�����̋Ȑ��Q�n�͌�Ŏ����܂��B

�R�D�ĕ��ʉ~�ʗ�����̗���̕��f���x�|�e���V����

�@�O���ŋ��߂������ʂ̕��f���x�|�e���V�������ĕ��ʂ̕��f���x�|�e���V�����Ёf�����f�i�āj�ɕϊ�����B���̂Ƃ��p������W�ϊ����́A�������ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ��ł�����A�O���̎��̂��Ƃ���

�ɂ���ă̂ƃłɒu��������悢�B�u�����������͒������G�ɂȂ�̂ŏȗ����邪�A�������ē����镡�f���x�|�e���V�������f�i�āj�̎��������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��������x�|�e���V�������A���������f�i�́C�Łj�����̋Ȑ��������ƂȂ�܂��B

�S�D����̗l�q

�@��������1�A����0.2���A����0.15���A����tan-10.2��11.31���A�t��5.0������10���ƃ���30���ꍇ�́A�����ʂƃĕ��ʂ̗����}�������B�������ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ���p���Ă��܂����A�~���̑傫���ƈʒu���ς�����̂Ńĕ��ʏ�ł͗�������4���A���2���̌�������̗���ɂȂ����B

�@���̂Ƃ��A�z�����ݓ_�����[�`�Ɉ�v����Ƃ��̏z�l��s�ɂ��Ă��܂��B

�@

�@���̐}���U�i�V�j�S�D�̍Ō�Ɏ������A�����}���p�A������̉~�ʗ��̂܂��̗����}�Ɣ�r���Ă݂Ă��������B�W���[�R�t�X�L�[���̕����A���̑O�����̑��x���z�����₩�ɂȂ�A��芊�炩�ȗ��ꂪ�����ł���B���ꂪ�����ɂ��邱�Ƃ̍ő�̌��ʂł��B

�@�����̗��̂͊��S���̂ł͂Ȃ��S�������݂��邽�߂ɑO�����̋}���ȑ��x���z�∳�͌��z�͗���̔����ݏo�������\�����ቺ������B���̂Ƃ��A�W���[�R�t�X�L�[���̗l�Ɋ��炩�Ŋۂ݂�тт��O�����̌`��͂��̕����̗���̈��萫�ɑ傫����^����ł��낤����A�S�����̒����s������ۂ̗��ł͂���߂ďd�v�ȈӖ������B���̓�����͂V�D(�T)�ŏڂ����������܂��B

�@

�i�X�j�~������̗����C�ӗ��^�̗�����̗���֎ʑ����邱��

�P�D�J���}���E�g���t�c�ϊ�

�@�O�߂̗l�ɉ~�����ǃW���[�R�t�X�L�[�ϊ��ŕϊ������W���[�R�t�X�L�[���͌㉏�ɂ�����ł̊p�x���[���ɂȂ�̂Ŏ��ۂ̗��̎���Ƃ���Ȃ��B�܂��������O���ɕ�A�������ɂ�����ӂ���݂̒���������B������������邽�߂ɍl����ꂽ�ʑ������T�D�i�U�j�P�D�Ő��������J���}���E�g���t�c�ϊ��ł��B

�@�����p����Ή~���~�ʂł͂Ȃ��ă����Y��̈�Ɏʑ��ł���̂��ʑ����̎w�������~�̒��S�̂��A���ƈꏏ�ɒ������邱�Ƃ������̌��݂Ɨ���[�p�߂ł����B���̂悤�ȗ����J���}���E�g���t�c���ƌ����܂��B���̋Z�@�����\���ꂽ�̂�1918�N�ł����A�J����1914�N�ɍs��ꂽ�B

�@�J���}���͎Q�l�����P�P�D�̂�81�A��118�ł��̕��@���J�������A�[�w���H�ȑ�w�ɒ��C�i1913�N�j������������z���Ă���B����͂��Ƃ��ƃq���[�S�[�E�����J�[�X�i�����P���j��������������̌����Ў������̒P�t�@�ׂ̗̈��^��v���鐔�w�I�Z�@�̊J�����˗�����āA�G�[���b�q�E�g���t�c�Ƌ����J���i1914�N�j�������̂̂悤�ł��B�ނ�͓����Ƃ��Ă͗B��̗��p�ł��闝�_�ł������W���[�R�t�X�L�[�̗����_���������ĉ��ǂ��܂��B���̐��ʂ�p���āA1915�N�ɍ��ꂽ�����J�[�X�i�P�͂����炭���E�ŏ����������E�Ў����E�P�t�E�����̔�s�@���낤�B�m�g��ʐ^�n

�i�P�̎O�ʐ}�m�g��O�ʐ}�n

�@�J���}���̓����J�[�X���Ў��������̒P�t���̃A�C�f�B�A�ɋC�t�����ߒ�����79�ŁA�܂����̓����Ɋւ��Ă�118�ŋL�q���Ă��胆���J�[�X�̒��z�������]�����Ă���B�����̎v�z�̓����J�[�X�̋��͎҃A���\�j�[�E�t�H�b�J�[�ɂ������p�����̂ł����A�s�v�c�Ȃ̂̓J���}���͑��̃y�[�W�ŃA���\�j�[�E�t�H�b�J�[�̎����L���Ƃ��A�t�H�b�J�[���J�������@�e�ƃv���y���̓������u�ɂ͂ӂ�Ă���̂ł����A�ނ��ւ���������@�ɂ��Ă͉����L���Ă��Ȃ����Ƃł��B�����̒��z�̓����J�[�X���ŏ������炠���Č��y���Ȃ������̂��낤���H

�@�m���ɁA���̎���@�͍\���I�Ɋv�V�I�Ȃ��̂ł���A��ꎟ����̏��Ɣ�s�@�̑����ɂ��̌`���̗p����邳�������ƂȂ����@�̂��Ǝv���B�������A�v�V�I�ȍ\���ł͂��������d���ēݏd�ȋ@�̂������̂ŁA�����̗D�ꂽ��C�͊w�I�������A�s�[���ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�����̋�C�͊w�I�����̗D�G��������ɂ́A�����嗬�̕��t����p���������ƌy���ȋ@�̂̕����K���Ă����̂��낤�B�������̂�����ɏo������t�H�b�J�[�c���D�T��c�D�Z�̃Z���Z�[�V���i���ȋ@�̂ɔ�r����ƁA�����J�[�X�̈�A�̌����@�i�i�X�A�e�P�R�j�́A���̊v�V���ɂ�������炸�A�����ɂ��n���ł���B

�@������ɂ��Ă��A����Ɏ嗬�ƂȂ�������E�P�t�E�����̋@�̍\���́A�����J�[�X�̒Nj������P�t�̍\���I�Ȋv�V���ƁA�t�H�b�J�[�������������̋�C�͊w�I�ȗD�G�����Z���������̂ł��邱�Ƃ͊m���ł��B

�����J�[�X�i�P�ɂ�������20�ɋ����[���L�q���݂��̂Œlj����p�B

�Q�D��ʂ̕ϊ�

�@����Ɉ�ʉ����ꂽ���������ŕ\�����ϊ���p����ƁA�����Ƒ��l�ȗ��^�ɑΉ��ł��܂��B���f���_�ɂ��A�ĕ��ʏ�̔C�ӗ��^�̊O���̈���A�����ʏ�̉~�̊O���̈�Ɏʑ������͊��ā����i���j�͕K�����݂���

�̌`�ŕ\�����B�mRiemann�̎ʑ��藝�n�B���̂Ƃ����������ŕ\������͊��̌W���͒����ߎ��@�ɂ���Č��߂�̂ł����A���̕��@�̏ڍׂ͎Q�l�����Q�D�A�R�D�A�W�D�A�P�R�D�A�P�S�D�A�P�V�D�Ȃǂ��Q�Ƃ���Ă��������B�����ł̐����͑S�ďȗ����܂��B

�@

�V�D�������_

�@�������_�̐��w�I�{�����T�A�U�͂Ő����������p�ʑ��ł����A�����I�{�������ɏq�ׂ��W���[�R�t�X�L�[�̉����ł��B

�i�P�j��������߂����

�P�D�t������z�̑��l��

�@�R�D�i�P�j�Ő��������悤�ɁA���̂̂܂��ɏz�킹�鎖���ł��܂��B�����Œ��ӂ����悤�ɔC�ӂ̑傫���̏z����^���Ă����S���̗̂l�ɔS���̖�������ł͂��̏z��ێ���������m���O�����W����w�����z���c�̉Q�藝�n�B

�@�S�D�i�Q�j�Ő��������悤�ɁA���̎���ɂ܂Ƃ����Ă���z�������g�͂ݏo�������Ȃ̂ł����A���S���̂ł͂ǂ̗l�ȏz�̑傫���ł����Ƃ��ċ������B���̂Ƃ����ۂ̗���̒��ɂ����ꂽ���ɕt������z�̑傫�������߂郁�J�j�Y��������̂��낤���H

�@�z�̑傫������܂�Η������ݏo���g�͂̑傫�����v�Z�ł���̂ł�����A���^���^����ꂽ�Ƃ��ɂǂ̗l�ȑ傫���̏z���t������̂����肷�邱�Ƃ��ł��邩�H���d�v�ł��B�������������_�̒��S(�v)�ł����A����͎����ŏq�ׂ�l�ɁA������̗���̉��̑��l���̒��ŁA�ǂꂪ�����ɋN���闬��ł��邩�I�Ԃ��ƂƐ[���W���Ă���B

�Q�D���̑��l��

�@���E�k���E���S���̂̃R�[�V�[�E���[�}���̊W�����闬��ɂ͗l�X�Ȃ̂������݂��A�����̂���������^���������ɖ������Ȃ��������Ƃ��v���o���Ă��������B�ʍe�u�Q��R�v�ŏq�ׂ��_�����x�[���w���̗������A�ʍe�u�����_�̉萶���v�ŏq�ׂ��L���q�z�b�t��C���[�̎������_�̗������A�ʍe�u�J���}���Q��v�ŏq�ׂ��Q��������������ׂĉ^�������������Ă���B����������̂̎���ɐ����闬��ł��B�@�����_�̓���́A�^����ꂽ�`����߂��闬��̉�����ӂłȂ����ƂɋN������B

�@�ȉ��ɁA��������̖��C�̂Ȃ�����ɑ������̉\�ȉ��������B

�i���j

�@�_�����x�[����������������Ɠ������̂ł��B���ݓ_�͑O���t�߂̉����ƌ㉏�t�߂̏㕔�ɕt�����Ă���B���ݓ_����̗����͏�ʌ㕔�ŗ��𗣂�Ă���B���̂悤�ȗ���ł͎��v���̗͂̃��[�����g�͐����邪�A�����̗g�͂�R�͂͐����Ȃ��B

�@���[�����g��������̂́A��ʂł͍�����E�Ɍ������ė������傫���Ȃ��Ă���̂ɉ����č������ሳ�āK�E���������ɁA���ʂł͉E���獶�Ɍ������ė������傫���Ȃ�̂ō����������ʼnE�����ሳ�ɂȂ邩��ł��B�g�͂��R�������Ȃ��̂͗��ꂪ���E�E�㉺�ɑ��đΏۓI������ł��B

�i���j

�@�w�����z���c�A�L���q�z�b�t�A���[���[���ɂ�茤�����ꂽ����ł��B�Ƃ��ɗ��ɔ������������ł̗g�͂�R�͂�����Ȃ�ɐ����ł��邪�A�}���p�����������̌����̗���ƍ���Ȃ��B

�i���j�A�i���j

�@�����̗���ɋ߂����A���S�Ȕ��̏ꍇ�ɂ́A�O������鑬�x�͖�����ɂȂ�B

�@�����́A��������k���E���S���̂̉^�������������Ă��܂��B���̂Ƃ��A�����̗���̒��̂ǂꂪ�����̗���ƂȂ邩���肷�郁�J�j�Y��������̂��H

�@���̂�����ɂȂ�̂��́A�����炭���̒��ɂ킸�����݂���S���A���̕\�ʂ̖��C�A�����ɂ͖����嗬���△���刳�͌��z�����݂ł��Ȃ��E�E�E�������߂Ă���͂��ł��B����ł́A���̂悤���킸���ɑ��݂���S���△���刳�͌��z�̕s�\���ɂ���āA�����̗��ꂪ��L�̂ǂ�ɂȂ�̂�������ł���̂��H

�@�^�������������������X�L��͕̂ʂɕs�v�c�ł����ł��L��܂���B�Ⴆ�P���̎�������f���̋O���Ɋ��ʂ���̉����L��̂Ɠ����ł��B���̂Ƃ��ǂ̉��ɂȂ邩�͏���������(�A���̗̂͊w�ł�)���E�����Ō��܂�킯�ł��B�Ƃ��낪�������E�������k�E��S���̂��������̉^���������Ɛ������̂��鋫�E�����ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ��낪����Ȃ̂��Ǝv���܂��B���Nj��E�ɔ������鋫�E�w�̐��������̈Ⴂ�ݏo���B���������̐���������̈Ⴂ���������͎̂���ł��B

�R�D�W���[�R�t�X�L�[�̉���

�@�����ɐ����Ă���̂͑O���́i���j��i���j�̗���ł��B�������A�Ȃ����̗��ꂪ�I�������̂��A���̗��R�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͍���ł��B���̂��߁A�W���[�R�t�X�L�[�͂��̗��R�͗ǂ�����Ȃ����A�����̗���͂����Ȃ��Ă���̂�����A�Ƃɂ������̎���̗���͂��̂悤�ɂȂ�Ɖ��肵�܂����B���ꂪ�W���[�R�t�X�L�[�̉����ƌ�������̂ł��B�������Ĕނ́A���̗l�ȗ���ł���Ɖ��肷��ƁA���̗��ꂪ�������邽�߂ɂ́A�ǂ̗l�ȑ傫���̏z�����ɕt�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ���������ł��邱�ƂɋC�t�����̂ł��B���̏z�̑傫�������߂邱�Ƃ��ł���Ό���N�b�^�W���[�R�t�X�L�[�̒藝�ɂ��A���ɓ����͂�[�����g���v�Z�ł��܂��B

�i�P�j

�@�U�D�i�T�j�Q�D�Ő��������悤�����i���j�̌�[���痬�ꂪ���炩�ɗ��ꋎ���m�W���[�R�t�X�L�[�̉���n���߂ɂ́A���̗�������o�����ʑ��O�̉~������̗���ɂ����āA����̌�둤�̗��ݓ_�i�~���ɂ�荶�E�ɕ����ꂽ���ꂪ�Ăяo��_)���A���i���j�̌�[�Ɏʑ������_�ɂȂ��Ă���悢�B

�@���̂Ƃ��A�~������̗���̗��ݓ_�̈ʒu�͉~���܂��̗���ɕt��������z���̑傫����ς���Β��߂ł��܂��B���̑傫�����������i���j�̌�[�Ɏʑ������_�����ݓ_�ƈ�v����悤�ɂ����Ƃ��̏z�l�����A���i���j�̎���ɕt������z�l�ł��B�Ȃ��Ȃ�A�U�D�i�P�j�Q�D�ŏؖ������悤�ɁA���̂̂܂��̏z�l�͓��p�ʑ��ɂ���ĕω����Ȃ��̂ʼn~������̏z�l�����̂܂ܕ��i���j����̏z�l�ƂȂ邩��ł��B

�@

�i�Q�j

�@���i���j����̏z����܂�A�N�b�^�E�W���[�R�t�X�L�[�̒藝�ɂ�蕽�i���j�ɓ����g�͂�͂̃��[�����g�͒����Ɍv�Z�ł��܂��B�g�͂͗��ɓ����������̏d�͂ƒނ荇���Ă���A���S�̂Ƃ��Ă͗͂������Ă��܂���A�����̖@���ɂ�藃�͗��̂̒������̂܂ܓ����x�^���𑱂��܂��B�����x�^�����Ă��闃�ɑ��ĐV���Ȏd�������邱�Ƃ�������A������O���ɑ��Ďd�����邱�Ƃ�����܂���B

�@�������L���ȎO�������̏ꍇ�ɂ́A���[������Ɍ������ďz���̑����i�܂�Q���̗��[�̉��������j�����݂��܂��B�Q���̘A�����ɂ��A���[���痬�̒��ɉQ�����c���Ȃ��痃���O�i���邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�A���̒��Ɏ��X�Ǝc���Ă����Q�ɉ^���ʂ�^�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ������Ƃ́A�����O�i���邽�߂Ɏd�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ������Ƃł��B���ꂪ�U����R�ɍR����d���ƂƂȂ�܂��B���̕��̎d�������������Ȃ��Ɨ��͑O�i���邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@�������A���͗����������ɒ������̃|�e���V�������ɂ��Ă̋c�_�ł�����A���̂悤�ȗU����R�͐����܂���B�܂��_�����x�[���̔w���ŏq�ׂ��̂Ɠ�������Ō`���R�m���C��R�{���͒�R�n�͐����܂���B

�@

�i�R�j

�@���i���j�̈�l���ɑ���}���p����ς���W���[�R�t�X�L�[�̉��������z�l�͕ς���Ă��܂��B�e�}���p�̂Ƃ��ɕt������z�l���v�Z����A�}���p�̕ω��Ɨg�͂�͂̃��[�����g�̊W���v�Z�ł��܂��B�m�V�D�i�Q�j�`�i�S�j�Q���n

�@

�i�S�j

�@�p����~����ς�����A�����ʂ���ĕ��ʂւ̎ʑ�����ς���Ύʑ���̌`����茻���̗��ɋ߂Â��邱�Ƃ��ł���B�ʑ������ς��̂�����A�W���[�R�t�X�L�[�̉���������߂ɕt������z�l�͗��^���Ƃɕς���Ă��܂��B���̂Ƃ��̏z�l��p����Η��^���Ƃ̗g�͂�[�����g�◃�\�ʂ̈��͕��z���v�Z�ł��܂��B�m�V�D�i�R�j�`�i�S�j�Q���n

�@���ꂪ�������_�ŗp�����Ă���l�����ł��B�Ƃɂ����A���̌㉏�ɉ����ė��̏㉺�ʂ̗��ꂪ���炩�ɗ��ꋎ��Ƃ���������������邽�߂ɂ͗��̎���ɏz�����݂��Ă��Ă��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�A���̏z���d�ˍ��킳�ꂽ����Ƀx���k�[�C�̒藝��K�����ė��ʂ̈��͂𑫂����킹��Ɗm���ɗ��ɂ͗g�͂�[�����g���������Ƃ�������̂ł��B

�@���ǁA���̏z���_�͂��܍��킹�̊���Ƃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̗l�ȗ���ɂȂ邱�Ƃ������ŋc�_���Ă���k���E���S���̂̉^�����������瓱������ł͂Ȃ�����ł��B���܍��킹�Ȃ̂ł����A���Ƃ��Ƃ��������������^�������������Ă���킯�ł�����A���̈Ӗ��ɉ����Ė����͗L��܂���B

�S�D�W���[�R�t�X�L�[�̉���̕����I�ȈӖ�

�@�����Œ��ӂ��Ăق������Ƃ��Q�D�i�P�j�ŏq�ׂ�Magnus���ʂ́A���Ƃ��Ɨ��̂��S���������Ƃƕ��̕\�ʂɖ��C�����邱�Ƃɂ�萶�����B���̂��߂ɋ���~������]���Ȃ��痬�̒���i�s����ƁA���̕\�ʂ̉�]�Ɉ��������Ă��̎���ɏz�����������̂ł��B�����S���╨�̕\�ʂ̖��C�����������Ȃ�A���S�ɑΏƓI�Ȍ`������Ă��鋅��~�����������]���Ȃ���i�s���Ă��z���������ĕt�����邱�Ƃ͂���܂���B

�@�Ƃ��낪���̗l�ɏ㉺����Ώ��ł�������A�ΏƓI�ȕ��ł��}���p�������ĉ^�������肷��ƁA���S���̒��ł��A���╽�̎���ɏz�����t������ƌ����Ă���̂ł��B

�@���S���̂̏ꍇ�ɂ͏z�̖���������^�������������Ă��܂����B�m�z�̖�������n�ƁA�m���̌�[�ɉ����ė��ꂪ���炩��ɗ��ꋎ��Ƃ����W���[�R�t�X�L�[�̉��肪���藧����i�z�L��j�n�̂ǂ��炪�����ɑ��݂��闬��ƂȂ邩�́A�����炭�@�m���̒��̔S���n�A�m���\�ʂ̖��C�n�A�m���̒��ɖ����呬�x�△����̈��͌��z�Ȃǂ����݂����Ȃ��n�Ȃǂ��痈��̂��낤�B

�@�Ȃ��ł��A���̌����Ƃ����m�����̋C�̂ɂ͈��k�������邽�߂ɖ�����̈��͌��z�������ł��Ȃ��n���ł��[���W���Ă���悤�Ɏv����B���̌�[�ŗ��̉��ʂ����ʂ։s����荞�ޗ��ꂪ�ł��邽�߂ɂ͂��̓_�ɖ�����̈��͌��z�����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�k���̊��S���̂Ȃ���̗l�Ȏ����\�ł����A�����̗��̂ɂ͈��k�������邽�ߗ���̌������s���ς��鈳�͑���ݏo�����Ƃ͂ł��܂���B������ς���͂������ł��Ȃ��̂Ȃ�A���̂͊����̖@���ɏ]���Đ^�������A���ʂɉ�����������ۂ����܂܉������֗���čs���ł��傤�B

�@�܂��W���[�R�t�X�L�[�̉��肪���藧�̂́A�����̗��̂ł͖�����̈��͌��z�������ł��Ȃ����Ƃ��痈��̂��낤�B

�m�⑫�����P�n

�@�����̖{�m�Ⴆ�Ε����T�D�n�ł́A���݂̋C�̂��S���������߂ɗ��\�ʂɉ����Ĕ������E�w���ł��邪�A���ʂɂł������E�w�͌㉏����肫���ď�ʂɒB���邱�Ƃ��ł����ɁA�����痣��ĉQ�����B���̉Q�̈�ł̒ሳ�Ɉ�����ď�ʂ̗��ݓ_�͂������Ɍ㉏�ɋ߂Â����Ɍ㉏�Ɉ�v���A����͌㉏���犊�炩�ɗ��ꋎ��悤�ɂȂ��Ɛ�������Ă��܂��B�܂�S�����W���[�R�t�X�L�[�̉��肪���藧�������Ɛ������Ă��܂��B

�@���C�̂��߂ɋ��E�ʂł̑��x���[���ɂȂ�Ƃ���ƁA������̗�������ׂɂ́A���E�w���ɂ͖�����̑��x���z���K�v�ɂȂ�܂��B�S����������C�̂ł͂���͕s�\�ł��B�܂����݂̋C�̂ł͈��k�������邽�߂ɖ�����̈��͌��z�������ł��܂���B���ǁA���C�̂̔S���∳�k���ׂ̈ɗ��㉏���}���ɋȂ��闬��͎����ł����A�����̖@���ɏ]���ė��̂����̂܂ܐ^�������ɗ��ꋎ�邱�Ƃ��炭��̂��Ǝv���܂��B

�m�⑫�����Q�n

�@�k���E���S���̗̂���̏ꍇ�ɂ͕��̑O���ɂ����Ă�������̗����A������̈��͌��z���K�v�ł����B����Ȃ�A�W���[�R�t�X�L�[�̉����O�����ɂ��Ă��ݒ肵�Ȃ��ėǂ��̂ł��낤���H

�@�O���ɂ��Ă͕��ʎ��̂悤�ɍl���邱�Ƃɂ���Ė���������邱�Ƃ��ł���Ƃ��āA�O�����ɂ��Ă̓W���[�R�t�X�L�[�̉�����������܂���B��������ł��闝�R������܂����B

�@�U�D�i�Q�j�R�D�ŏq�ׂ����R�ɂ��A�O���ł͉Q�̖X�q�������悤�ȏ�Ԃ������\�ŁA�O���𗄂ݓ_�Ɉ�v�����Ȃ��Ă��O������闬�ꂪ�����呬�x�△���呬�x���z��K�v�Ƃ��Ȃ��������ł���Ƃ���B���R���̉Q�̖X�q�͗g�͂̌v�Z�l��ω�������͂��ł����A�Ȍ�̌v�Z�ł͂��̉e�������Ă��܂��B

�@�������A�L�����o�[�������������̏ꍇ�A�O�������ɃJ�[�u�����Ă���̂ŁA�O���ɂ����Ă��W���[�R�t�X�L�[�̉�������\��������B���ۃN�b�^�̉~�ʗ��ł͌}���p���[���̎��ɂ��̗l�ɂȂ��Ă���B���̏ꍇ�͕����̂悤�ɉQ�̖X�q���O�����Ɍ`������鎖�����肵�Ȃ��Ă��A�O�����ɂ����閳���嗬���̖����͉���ł����B

�@���邢�́A�����̌����ł͑O���͖c��~�ʏ�����Ă���̂ŁA���ݓ_���O���Ɉ�v���Ȃ��Ă��O�����̗��ꂪ�����呬�x�△���刳�͌��z�ƂȂ鎖�͂Ȃ��B

�����V�D�i�U�j�T�D�Ő�������悤�Ɍ����ł͋p�̕ω��ɉ����ė��ݓ_�͑O���̉~�ʂ̏���ړ����܂��B

�@�����̎���ŁA�O���ɂ��Ă͗��ݓ_��O���Ɉ�v������������������Ȃ����A�܂������ł��闝�R���Ȃ��B

�@���̓�����̎���A�����̗L�����ݏo���A�ʍ��u�����_�̉萶���v�T�D�i�P�j�m�⑫�����R�n--�Ȃ��������H--�Ő��������A�����Ɣ����̃��C�m���Y���ɑ��闃���\�ˑ����̈Ⴂ�ݏo���B

�m�⑫�����R�n

�@�ʍe�u���E�k���E���S���̗̂͊w�v�Ő����������O�����W���A�w�����z���c�A�P���r���̉Q�藝�ɂ��ƉQ�i�z�j���ۑ�����˂Ȃ�Ȃ��B�܂�

�m�P���r���̏z�藝�n

�@���̂����S�����m�S���������Ȃ��n�ŁA��������ԕ��������ρ����i���j�ŗ^������m�o���g���s�[���́n�A���������̂��̐ϗv�f�ɓ����͂��ۑ����m�܂�|�e���V�����Ȗʂ̌��z�ŕ\�����n�ł���ꍇ�A���̒��ɂ���A���̂ƂƂ��ɓ����C�ӂ̕Ȑ��ɉ����Ă̏z�͎��Ԃ��o�߂��Ă��s�ςł���B

�ł���B�Ȃ�Ώ�L�̗l�ȃ��J�j�Y���Ő����闃����̏z�͂��̏z�藝�����Ă���̂��낤���H

�@����͎��̂悤�ȃ��J�j�Y���ŗ������̒����n�߂�Ƃ��ɂ��̔w��ɗ�����̏z�Ƃ͔��Ε����̏z���c����邱�Ƃɂ��Q�i�z�j�̕ۑ����͐��藧���Ă���ƍl�����Ă���B�܂����̒��ŗ��������n�߂��ŏ��̒i�K�ł͗����͏������̂ŁA���}�̂悤�Ȕk���E���S���̂��|�e���V����������������Ă��邾�낤�B

���������̑��x�������Ȃ�ƁA���S���̗̂�����������邽�߂̈��͌��z��B���ł��Ȃ��Ȃ��ĉ��}�̗l�Ɍ㉏���ŗ���͊p���甍�����ĉQ��������B���̕����̈��͂͒Ⴂ���߂ɁA����ʂ̌�[�t�߂ɑ��݂������ݓ_�͌�[�Ɉ������A�₪�Č�[�Ɉʒu����B�����ė���͌㉏���犊�炩�ɗ��ꋎ���B���ۂ��̂悤�ȏʼnQ���������邱�Ƃ̐����͕ʍe�u�J���}���Q��i���I���萫��́j�v�Ő��������w�����z���c�̌����Ɏn�܂�B

�@���̗l�ɂ��āA��[�ɔ��������Q�͗��̌��̗��̒��Ɏc����A�����g�̓W���[�R�t�X�L�[�̉���������őO�i���Ă����B�w�����z���c�̉Q�藝�ɂ��Q�͗��̗v�f�ɕt�����Ă���̂�����A�����Î~���̒����ꍇ�́A�Q�͏o���ʒu�Ɏc����A���邢�͈�l�����ɗ���������Ă���ꍇ�ɂ͉Q�͗��̗v�f�Ƌ��ɗ��̌���֗��ꋎ���Ă����B

�@���̂Ƃ����̎���ɕt������Q�m�����Q�n�Ɋւ��Ă͉Q���\�����闬�̗��q�͎��X�Ɠ���ւ���Ă���̂ŁA�Q�̗v�f�͏�ɓ������̗v�f����\������Ă���Ƃ������S���̂Ő��藧�w�����z���c�̉Q�藝�����Ă��Ȃ��B������V�D�i�P�j�T�D�m�⑫�����V�n�Ő�������悤�ɗL�������̗��ł͗��̗��[���玟�X�ƐV���ȉQ�m���R�Q�n�����ꗃ�̔w��Ɏc����Ă����̂ʼnQ�̕ۑ����͐��藧���Ȃ��B

�@�������A�����̉Q�͊��S���̂̉�������Ă��Ȃ��S�����̂����E�ʂƂ̍�p�̂��߂ɐ�����̂ł���B�ʍe�u���E�k���E���S���̗̂͊w�v�A�u�J���}���̉Q��v�Ő��������悤�ɁA�S���ɂ�苫�E�ʂ���Q��������̂ł��邪�A��U�����Ă��܂��Ό�͊��S���̂Ƃ��Ď�舵���Ă悢�ł��낤�B���̓�����͉��Ƃ��������肱�Ȃ����ł����A���ꂪ���̗͊w�̂����ł��B

�@�ŏ��ɗ����Î~���Ă���Ƃ��ɁA�������݂͂��������̗v�f�ɕt�����Ă���Ȑ��`�a�b�c���[���傫�������̎���̏z�͗�ł��B���̂Ƃ����������ƕȐ��͑����ό`���邩���m��܂��A�P���r���̏z�藝�ɂ�藬�̗v�f�ɕt�����ē����Ȑ��`�a�b�c�ɂ��Ă̐��ϕ��l�͂ǂ̏u�Ԃł��[���ƂȂ�Q�̕ۑ����͐��藧���Ă���͂��ł��B���̂��߂ɂ͕Ȑ��`�a�d�c�ɕt���Đ��ϕ������z�l���Ȑ��a�b�c�d�ɂ��Đ��ϕ������z�l�Ɣ��Ε����ɂȂ��Ă���ƍl����悢�B���Ȃ킿���̎���ɂ͗��̒��Ɏc���ꂽ�z�Ƃ͔��Ό����̏z���t�����Ă����B

�@�����͎��ۂ̊ώ@�ɂ���ė��t�����Ă���B�ȉ����Q�l�����P�D������p�������̂ł����A��������L���Ȏʐ^�ł��B

�@�ʐ^�P�̓i�C�t�G�b�W���E���獶�����ɓ��������Ƃ����̎���ɐ����闬����i�C�t�G�b�W�Ƌ��ɓ����J�����ŎB�������̂ł��B

�@���̎ʐ^�́A���𗬑̒��œ������n�߂�����i�ʐ^�Q�j���炾�x�𑝂��Ă����i�K�i�ʐ^�R���V�j�ɂ��āA���̎���̗����A���I�ɎB�������̂ł��B�J�����͗��ƂƂ��ɓ����悤�ɂ��Ă���̂ŗ��̗��q�̋O�Ձm�V���b�^�[���ԓ��ɓ��������n���Q���V�Ɨ��̑��x���傫���Ȃ�ɂ�Ē����Ȃ��Ă��邱�Ƃɒ��ӁB

�@���Ƌ��ɓ����Č���ƉQ�̗l�q�͂Ȃ��Ȃ��ǂݎ��Ȃ����A�Q�͉��}�̓_���ŕ`�����ʒu�ɂ���B�ʐ^�W���X�^�[�g����łX��10��11�ɂȂ�ɂ�ė��̑��x�͑傫���Ȃ�B�����Œ��ڂ��ׂ��̓X�^�[�g����i�ʐ^�W�j�ɉ����Ă͏z�̖����|�e���V�������ɂȂ��Ă���l�q���ǂݎ�ꎖ�ł��B

�@���}�����̂ɑ��ĐÎ~���Ă���J�����ŎB�������̂ł��B���̓J�����ɑ��ē����Ă���̂ŗ��̌`���s���ڂ��ɂȂ��Ă��邪�A����̗��̂͐Î~���Č����Ă���B���̒��ɉQ���������Ă���l�q���N���ɓǂݎ���B��̎ʐ^�Ɖ��̎ʐ^�̊W�́A�ʍe�u�J���}���Q��i���I���萫��́j�v�Ɍf�ڂ����T�D�i�R�j�S�D�̎ʐ^�ƁA�T�D�i�R�j�Q�D�̎ʐ^�̊W�ɑΉ����܂��B

�@�ʐ^12�͎ʐ^�T�A�X�̏ɁA�ʐ^13�͎ʐ^�V�A11�̏ɑΉ�����B���̂Ƃ����̗��̂ɑ��鑬�x������������Ɨ�����̏z�Ɣw��Ɏc�����Q�̑傫���͑��債�����邪�A���̑��x�����ɂȂ�Ɨ�����̏z��w��Ɏc���ꂽ�Q�̑傫�������l�ɂȂ��B

�@���̎ʐ^14�͗��̌}���p�𑝂₵���ꍇ�ł����A�ʐ^12�ɔ�ׂ�Ƃ�苭�͂ȉQ�i�z�j���������Ă��邱�Ƃ�����B

�@���̑��x�����炵����A�}���p������������ƁA������̏z�͌��������B�ʐ^15�͎ʐ^�U�A10�̏œ����Ă�������ˑR�~�߂�����̗l�q��Î~�����J�����ŎB�������̂ł����A���̎���ɕt�����Ă����z�����̌�[���痬�̒��ɓf���o����ė�����̏z�͖����Ȃ鎖�������Ă���B

�m�⑫�����S�n

�@�O�����ʐ^�Q�`�P�P���ʐ^�P�Q�`�P�T�̊W������ɂ����̂ŕ⑫���Ă����܂��B�U�D�i�T�j�Q�D�Ő��������悤�Ɉ�l�����Ɍ}���p30���Œu���ꂽ�����̎���̗����}��

�̗l�ɂȂ����B���̂Ƃ��W���[�R�t�X�L�[�̉���������߂Ƀ���2���t�̏z���t�����Ă��܂��B

�@������E�����֑��x�t�ŗ�����l�����ɐÎ~���Ēu���ꂽ�����̏ꍇ�A���������헬�̗�����\���Ă���B

�@����A�Î~�������̒����������ɑ��x�t�ňړ����镽���̏ꍇ�A�J�����x�t�ō����Ɂm���Ƌ��Ɂn�ړ����Ȃ��痬�̗��q���ʐ^�ɎB�������̏u�Ԃ̗��̗��q���J�����ɑ������ΓI�ȑ��x�x�N�g���̕�����A�˂����̂ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�͗��̗��q�̉^�����Ȃ��猩�Ă���̂ŏ�}�̐Ԑ��͗��̗��q�̎��ۂ̉^�������Ƃ͈�v���܂���B���̂��ߗ����ł͂���܂��A�����猩��Η��̗��q�͑��ΓI�ɂ��̗l�ɓ����Č�����̂������������������Ƃ����Ă��悢�����m��܂���B

�@������̏ꍇ�ɂ��Ă���}�̓J�����𗃂ɑ��ČŒ肵���Ƃ��̗�����̗���̗l�q��\���Ă���A�O���̎ʐ^�Q�`�P�T�ɑ������܂��B

�@���ɁA��L�̗��̗��q�̗������l���̐����Əz�����ɕ��������

�ƂȂ邪�A���̂悤�ɕ������̂ł͂��߂Ȃ̂ł��B�m���ɏ㍶�}�͏z�̂Ȃ���l�����̗�����̗����m���邢�͐Î~���̒��x�t�œ�����������������������n�ł���A��E�}�͗�����̏z��\�������@�m���邢���������������n�ł��B

�@�������O���̎ʐ^�P�Q�`�P�T�͏�E�}���������̂ł͂���܂���B�����̎ʐ^�͑O�q�̏z������������}�̂悤�ɕ��������Ƃ��̉��E�}�ɑ����������̂ł��B

�@���̕����̉E�}�́A�E�����ɑ��x�t�ŗ�����l�����ɐÎ~���Ēu���ꂽ�����̏ꍇ�́A���̂Ƌ��ɉE�����֑��x�t�œ����J�����ŎB�����Ƃ��́A���̗��q�̏z�����̃J�����ɑ��ΓI�ȑ��x�x�N�g����A�˂��Ȑ��m�������������n��\���Ă���B

�@����A�Î~�������̒��x�t�ō��ֈړ����镽���̏ꍇ�́A�Î~�����J�����ŎB�����z�������^��������\���Ă���B���̏ꍇ�͒�헬�ɂ͂Ȃ�܂��A�e�u�Ԃɗ��̂����ۂɓ���������\���Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B

�@�ǂ���̏ꍇ�ł��낤�ƁA���͕̂���˂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł�����A��E�}�̕��ɐ����ȏz�ɂ�闬��̐����m�Ζ��n�͍��}�̂tsin���m�Ζ��n�Ɣ��Ε����������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɉ����������ւ͎��R�ɗ���邱�Ƃ��ł���̂ŁA���ɉ����������ł݂͌��ɔ��������K�v�͂Ȃ��B���̂ɑ��ĐÎ~���Ă���J�����Ō������̗��q�̓����l�q������ɂ͍ŏ��̗��ɑ��ČŒ肵���J�����œ���ꂽ���̗��q�̓������獷�������ׂ������́|�t�̑��x�x�N�g���ł����āA����͗��̎��肾�낤�Ɨ��̒��ł��낤�ƑS�ē��������������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B�ʐ^�P�Q�`�P�T�͌����ׂ̈ɏ�L�̕����̏ꍇ�Ə����Ⴂ�܂��������̗����}�ł��B

�@������ɂ��Ă��A���̓�ʂ�̕���@�����Ⴆ��Ɩ킩��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���ꂮ������̗��҂��������Ȃ��ł��������B

�m�⑫�����T�n

�@�@�S���������ꍇ�͗��܂��̏z�͕ۑ�����܂����A���ۂ̗��̂ɂ͔S�������邽�ߗ�����̏z�͎���ɏ��ł���͂��ł��B�������A�����̖@���ɂ��W���[�R�t�X�L�[�̏��������藧�悤�ȗ��ꂪ��������邱�ƂŁA�z��ێ����郁�J�j�Y�����������ł�h���ł���̂��낤�B

�m�⑫�����U�n

�@�W���[�R�t�X�L�[�̉��肪�Ӗ������̂͗��ꂪ���ʂ���͂���鎖���Ȃ��ꍇ�ł��B���ۂ̗��̂ɂ͔S�������藃�\�ʂɂ����C������܂��B���̂��ߗ��\�ʂł͗��̂͗��\�ʂɒ���t���Ă��藃�\�ʂ̋ɔ����͈͂ő傫�ȑ��x���z������������ȗ̈��m���E�w�n���`������܂��B

�@���̌}���p���������ꍇ�́A���ʂ����E�w�͌㉏�܂ł��̂܂ܗ��ɒ���t���Ă��܂����A�}���p���傫���Ȃ�Ƌ��E�w�͌㉏�ɒB����O�ɗ�����͂���Ă��܂��܂��B�����āA���̓����ɉQ���܂����̈悪�`�����ꗬ��̗l�q�͑S���قȂ������̂ɂȂ�܂��m�V�D�i�P�j�Q�D�́i���j�̏�ԁn�B�������������ƌ�������̂ŕK�v�ȗg�͂��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

�@����̔������A�����A�ǂ̏ꏊ�ŁA�ǂ̗l�ȏŐ�����̂��m�邱�Ƃ́A�����̔S���∳�k���̂���C�̒����s���闃�̗��_�ł͂���߂ďd�v�ł��B�������A������c�_����ɂ͋��E�w���_�̏ڍׂɗ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����ł͂��܂���B

�T�D�o����R

�@�O���̃��J�j�Y���œ����o�������ɕt������z���|���Ƃ���ƁA����Ɏc���ꂽ�Q�̋����̓��ƂȂ�B���̂Ƃ�����Ɏc���ꂽ�Q�͗��̈ʒu�ɉ������̑��x�����u

��t��������m�ʍe�u�J���}���Q��v�Q�Ɓn�B�������� �͗��Əo���Q�Ƃ̋����Ƃ���B

�@���̂��ߗ�����̈�l���͂t�Ƃu�̍��킳�������x�x�N�g���u�ƂȂ�B���̂Ƃ���l���ɑ��闃�̌}���p�����ς�邪�A���̌}���p�ł̗g�͂q�������x�x�N�g���u�ɐ����ɂȂ�̂ł���B�g�͂q�͍����x�x�N�g���u�ɐ����Ȃ̂ŁA���̐i�s�����ɐ����ȕ�������p�x�����������������i�u�^�t�j�����������ɉ�]����B���̂��ߗ��̐i�s�����Ƃ͔��Ό����̗͂̐����������B

�@�����������d�͂Ƃ荇���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł��ꂪ�V���Ȍ������̗g�͂k�f�ƂȂ�B���̂Ƃ��i�s�����Ƃ͋t�����̐����͍R�͂c�f�ƂȂ�B�����͈�l���ɑ�����̂ł͂Ȃ��������̗g�͂ƍR�͂Ȃ̂Łf(�_�b�V���j��t���ĕ\���Ă���B

�@���ɂ͂��̍R�͂c�f�̔��Ε����̗͂������Ȃ���O�i�����˂Ȃ�Ȃ��B���̂Ƃ����� �O�i������ׂɉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�����v��

�ƂȂ�B�����o���Q�ɑ�����1�̋���������2�̋����܂œ����ԂɁA���ɑ��Đ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��d���v��

�ƂȂ�B

�@������̎���ɂ͏z�ɔ����^���G�l���M�[���t������B���̎���̔��a��1���炒2�܂ł̊Ԃɂ���^���G�l���M�[�j�D�d�D��

�ƂȂ�B

�@��ŋ��߂���̐ϕ��ɉ�������2�����A��2�����ɂ����Ƃ��ϕ��l�͖�����ƂȂ�A���̏ꍇ�ɂ͎c�O�Ȃ���������Ȃ��B�������A�����悻�̂Ƃ��뗃�ɉ������d���̔��������̎���̗��̂̎��^���G�l���M�[�ɂȂ����ƍl���ėǂ��ł��낤�B���̂Ƃ��c��̔��������Ɏc���Ă����Q�̂��^���G�l���M�[�ƂȂ����ƍl����悢�B

�@���ꂪ����������̑��x�œ����悤�ɂȂ�܂ʼn����Ȃ���Ȃ�Ȃ��d���ƁA���̎d���̌��ʐ����鎖���ł��B���ł͂���ȏ�̍l�@�͓�����A�������L���Œn�ʂ��߂��ɂ���ꍇ�ɂ́A�R�͂ɂ��d����A������̉^���G�l���M�[���тɉQ�̉^���G�l���M�[�͗L���Ȓl�ƂȂ�B

�m�⑫�����V�n

�@�������̗g�͂��������������Ŕ�s���Ă���ꍇ�A���̏�Ԃ�ۂ��߂ɃG�l���M�[��₦����������K�v�͂Ȃ��B���́A�O����������̗���A����͐������낵�̗���ƂȂ邠���̔g�ɏ���āA���̔g�Ƌ��ɑO���i��ł����̂ł���B���̂Ƃ��̗�����������猩��Əz�������P��̉Q���i��ł����l�Ɍ�����B���̂Ƃ����͉Q�̔g�ɏ���Đi��ł����T�[�t�{�[�h�̗l�Ȃ��̂ł��B

�@���̕\�ʔg���ŏ��G�l���M�[��^�����Đi�s���n�߂�ƁA���̌�͐V���ȃG�l���M�[���������Ȃ��Ă��i��ł������ƂƓ��l�ɁA�����Î~��Ԃ���z���������ē����o���܂ŃG�l���M�[����������A���Ƃ̓G�l���M�[���������Ȃ��Ă��z�����Ƌ��Ɉړ����Ă����B���̂Ƃ��A�Q�^�������闬�̗v�f�͕\�ʔg�̏ꍇ�Ɠ��l�Ɏ��X�Ɠ���ւ���Ă����܂��B

�@�������A����(�X�p��)���L���ȎO�������ł͗��[����㗬�ɘA�Ȃ�Q�̐Ղ��c���Đi�s���邱�ƂɂȂ�܂��B�����O���ɓ������Ƃ��Ɍ㗬�͂ǂ�ǂ�L����̂ŃG�l���M�[�̘A���I�ȋ������K�v�ɂȂ�܂��B���̃G�l���M�[�̋����ɔ�����R���U����R�m�Q��R�n�ł��B

�@

�i�Q�j����

�@�V�D�i�P�j�R�D�Ő��������菇�ɏ]���ĕ����̐��\�ׂĂ݂�B

�P�D�}���p���Əz���̊W�B

�@�U�D�i�T�j�ŗp�����ʑ����̐������A��l���ɑ���}���p�����̕����̌�[�Ɏʑ������~����̈ʒu�������{�����͂�������|���X�����_�ɂ���B�܂肘������������i�|���j�A��������������i�|���j���邢�͂������i�|���j�����^��

�ł���B

�@�Ƃ���ŗ��ݓ_���������ׂ�����������A���ݓ_����

�ŕ\�����̂ŁA���ݓ_���i���C���j���i����������i�|���j�C����������i�|���j�j�Ɉ�v���邽�߂ɂ�

�Ȃ�z���~������̗���ɕt������悢�B�U�D�i�P�j�Q�D�ŏؖ������悤�ɁA�z�͓��p�ʑ��ɂ���Ă��s�ςɕۂ����̂ŁA���ꂪ�ĕ��ʂ̕����̂܂��̏z�l�ƂȂ�悢�B���̂Ƃ��A��������̗���͌�[���犊�炩�ɗ��ꋎ���W���[�R�t�X�L�[�̉��������闬��ƂȂ�B

�Q�D�}���p�Ɨg�͂̊W

�@�S�D�i�Q�j�P�D�ŏؖ������N�b�^�E�W���[�R�t�X�L�[�̒藝�ɂ��ƁA��l�����ɂ����ꂽ���̂ɏz�����t�����Ă���ƁA���̕��̂ɂ͈�l���ɐ����ȕ����m�����̐������n��

�̗́i�ex���g�́j�������̂ł����B

�@���̂��ߗ��ɓ����g����

�ƂȂ�B�܂������X����A�W���[�t�R�X�L�[�̉��������藧���˂Ȃ�Ȃ����Ƃ��痬�ꂪ��Ώ��ɂȂ�A������ɏz���t��������Ȃ��Ȃ�A���ꂪ�g�͂��������̂ł��B

�@���ꂱ���ʍe�u�����_�̉萶���v�Q�D�i�P�j�̍Ō��Ő��������������ʂƍ������_�ł��B�����ɋL�����悤�ɁA����܂ł̗͊w���_�͌}���p���������̈�ł̋����ׂ��傫���̗g�͑���l������ł��Ȃ������̂ł��B���̗��_�͂����̏��������ɐ������Ă��܂��B

�@�}���p���������Ƃ���Ŕ������邱�̑傫�ȗg�͂����A�����̔�s�@�����Ƃɔ�s�̉\�����m�M���������̂ł������A���̒i�K�i1906�`1910�N���j�Ɏ����Ă���Ɨ��_�͎����E�ϑ����ʂ�����ł����ƌ����܂��B

�@���͗����i�X�p���j�͖����̒���������Ƃ��Ă�����E�k���E���S���̂̃|�e���V�������ł��B�@���͂̒l�͒P�ʕ�������̂��̂ŁA�������i�R�[�g�j�k��4���Ƃ��ăςt2�k�Ŋ����ċK�i�����Ă���܂��B�}���p�����������̈�ł͖@���͂͗g�͂��̂��̂��ƌ��Ȃ��܂��B�܂��_�����x�[���̔w���Ő��������̂Ɠ������R�ɂ��R�͂ex��0�ɂȂ�܂��B

�m���Ӂn

�@���ʂ́i1/2�j�ςt2�k�Ŋ����Ė����������܂��̂ŁA�c���̒l�����ʂ̗g�́|�}�p�O���t�̔����ɂȂ��Ă��܂��B

�m�⑫�����n